貞觀 十六年 十一月 丁巳,

营州都督张俭奏高丽东部大人泉盖苏文弑其王武。

정관 16년(642년) 11월 정사일(5일)에 영주(營州)도독 <장검張儉>이

고구려 동부대인 <천개소문>이 그의 왕인 <고무高武>를 시해하였다고 아뢰었다.

연자유(용암) - 연태조(연씨) - 연개소문(603-657)

영류대제 고건무高建武(575?-642)

盖苏文凶暴,多不法,其王及大臣议诛之。

<천개소문>은 흉포하고 대부분 법을 지키지 아니하여

그 왕과 대신들이 그를 죽이려고 논의 하였었다.

盖苏文密知之,悉集部兵若校阅者,并盛陈酒馔于城南,

召诸大臣共临视,勒兵尽杀之,死者百馀人。

<천개소문>은 비밀리에 이를 알고

부(部)의 군사를 다 모아 놓고 사열하는 것처럼 하고

아울러 성의 남쪽에 술과 안주를 성대하게 차려놓고

여러 대신들을 불러서 함께 가서 보다가

군사를 챙겨서 그들을 모두 죽였는데 죽은 사람이 1백여 명이었다.

因驰入宫,手弑其王,断为数段,弃沟中,立王弟子藏为王;

自为莫离支,其官如中国吏部兼兵部尚书也。

이 기회를 이용하여 말을 달려 궁궐로 들어가서 손수 그 왕을 시해하고

잘라서 몇 동강을 내어 시궁창에 버리고서

왕의 조카인 <고장 高藏(597?-682)>을 세워서 왕으로 삼았다.

스스로 막리지가 되니,

그 관직은 중원지역에 있는 나라에서의 이부상서가 병부상서를 겸직한 것과 같았다.

于是号令远近,专制国事。

이에 멀고 가까운 곳에 호령하고 국가의 일을 오로지 처리하였다.

盖苏文状貌雄伟,意气豪逸,身佩五刀,左右莫敢仰视。

<천개소문>은 생긴 모습이 크고 위엄이 있으며 의기는 호방하며

몸에 다섯 개의 칼을 차고 다니었으며 좌우에 있는 사람이 감히 우러러 보지 못하였다.

每上下马,常令贵人、武将伏地而履之。

매번 말에 오르거나 내릴 때면

항상 귀한 사람이거나 무장으로 하여금 땅에 엎드리게 하고 그를 디뎠다.

出行必整队伍,前导者长呼,

则人皆奔迸,不避坑谷,路绝行者,国人甚苦之。

나갈 때는 반드시 대오를 가지런히 하였고,

앞에서 이끄는 사람은 길게 소리치게 하니 사람들은 모두 달아나는데

웅덩이나 골짜기를 피하지 아니하니 길에는 다니는 사람이 끊기어서

나라 사람들이 이를 심히 고통스럽게 여겼다.

相里玄奖至平壤,莫离支已将兵击新罗,破其两城,

高丽王使召之,乃还。

644년 정월

<상리현장相里玄奖>이 평양에 이르렀는데,

막리지는 이미 군사를 거느리고 신라를 쳐서 그 두 개의 성을 깨뜨리고

고구려왕의 사자가 그를 불러서 마침내 돌아왔다.

玄奖谕使勿攻新罗,莫离支曰:

“昔隋人入寇,新罗乘衅侵我地五百里,

自非归我侵地,恐兵未能已。”

<상리현장>이 신라를 공격하지 말라고 타이르니 막리지가 말하였다.

“ 옛날에 수나라 사람들이 쳐들어오자

신라 사람들이 틈을 타고서 우리의 땅 500 리를 침략하였는데

스스로 우리에게 침략했던 땅을 돌려주지 않으면 아마도 그칠 수는 없을 것이오.”

신라는 진흥대제의 북벌로 길림까지 진출해 있었다.

玄奖曰:

“既往之事,焉可追论!至于辽东诸城,本皆中国郡县,

中国尚且不言,高丽岂得必求故地!”莫离支竟不从。

<상리현장>이 말하였다.

“ 이미 지나간 일인데 어찌하여 추후에 논란을 한단 말이오!

요동지역에 있는 여러 성의 경우에 본래 모두 중원지역에 있는 군현들이지만

중원에 있는 나라도 오히려 말을 하지 않는데,

고구려가 어찌하여 반드시 옛날 땅을 요구한다는 말이요.“

막리지는 끝내 좇지 않았다.

二月,乙巳朔,玄奖还,且言其状。

2월 을사일(1일)에 <상리현장>이 돌아와서 그 상황을 모두 말하였다.

上曰:

“盖苏文弑其君,贼其大臣,残虐其民,

今又违我诏命,侵暴邻国,不可以不讨。”

황상이 말하였다.

“ <개소문>이 그 임금을 시해하고

그 대신들에게 해를 끼치고 그 백성들을 학대하였으며,

지금 또한 나의 조명(诏命)을 어기면서 이웃 나라를 침략하는 폭행을 하고 있으니

토벌하지 않으면 안 될 것이다.”

谏议大夫褚遂良曰:

“陛下指麾则中原清晏,顾眄则四夷詟服,威望大矣。

今乃渡海远征小夷,若指期克捷,犹可也。

万一蹉跌,伤威损望,更兴忿兵,则安危难测矣。”

간의대부인 <저수량褚遂良>이 말하였다.

“ 폐하께서 깃발을 휘둘러서 가리키자 중원지역이 깨끗하고 편안해졌으며,

돌아보니 사방에 있는 이적들이 두려워서 복종하며 위엄과 바라는 것이 큽니다.

지금 마침내 바다를 건너서 멀리 가서 작은 오랑캐를 정벌하니

만약에 기한을 정해 놓고 이긴다면 오히려 좋겠습니다.

만일에 차질이라도 생긴다면 위엄과 소망에 손상이 됩니다.

또한 분에 차있는 군사를 일으키면 안위를 헤아리기가 어렵습니다.”

李世勣曰:

“间者薛延陀入寇,陛下欲发兵穷讨,魏征谏而止,使至今为患。

向用陛下之策,北鄙安矣。”

<이세적>이 말하였다

“ 전에 <설연타薛延陀>가 들어와 노략질 할 때에

폐하께서 군사를 일으켜서 끝가지 토벌하고자 하였는데

<위징>이 간언을 하여 중지하였다가 오늘에 이르러서 걱정거리가 되게 하였습니다.

이전에 폐하의 계책을 사용했다면 북쪽 시골은 편안해 졌을 것입니다.

上曰:

“然。此诚征之失,朕寻悔之而不欲言,恐塞良谋故也”

황상이 말하였다.

“ 그렇소. 이것은 진실로 <위징>의 실수요.

짐은 곧 그것을 후회 하였으나 말하고자 하지 않았던 것은

훌륭한 모의를 막을 것을 걱정했기 때문이오.“

上欲自征高丽,褚遂良上疏,以为:

“天下譬犹一身:两京,心腹也;州县,四支也;四夷,身外之物也。

高丽罪大,诚当致讨,

但命二、三猛将将四五万众,仗陛下威灵,取之如反掌耳。

今太子新立,年尚幼稚,自馀籓屏,

陛下所知,一旦弃金汤之全,逾辽海之险,

以天下之君,轻行远举,皆愚臣之所甚忧也。”

上不听。

황상이 스스로 고구려를 정벌하고자 하였으나 <저수량>이 상소문을 올렸다.

“ 천하를 비유하여 한 몸과 같다고 하면

두 개의 서울은 마음과 배이고 주와 현은 사지입니다.

사이(四夷)란 몸 밖에 있는 물건입니다.

고구려가 지은 죄는 커서 당연히 토벌해야합니다.

다만 두세 명의 장수에게 명령하여 4-5만 명의 무리를 거느리고

폐하의 위엄과 신령함에 의지하여 그것을 빼앗는 것은

마치 손바닥을 뒤집는 것과 같을 것입니다.

지금 태자를 새로 세우시었는데 연세가 아직 어리고,

나머지 번병(籓屏)들은 폐하께서 아시는 바,

하루아침에 금성탕지(金城湯池)를 버리시고 요해(遼海)의 험난한 곳을 넘는 것은

천하의 군주로서는 가벼이 멀리까지 가시는 것이니

모두 어리석은 신하인 저로서 아주 우려합니다.”

황상은 듣지 않았다.

时群臣多谏征高丽者,上曰:

“八尧、九舜,不能冬种,野夫、童子,春种而生,得时故也。

夫天有其时,人有其功。

盖苏文陵上虐下,民延颈待救,此正高丽可亡之时也。

议者纷纭,但不见此耳。”

이 때에 여러 신하들은 대부분이 고구려를 정벌하는 것을 간언하니 황상이 말하였다.

“ 여덟 명의 요 임금과 아홉 명의 순 임금이 있어도 겨울에는 파종을 할 수 없고,

들에 있는 지아비와 어린 아이도 봄만 되면 파종을 하여 자라게 하는 것은

적절한 시기를 만난 연고이다.

무릇 하늘은 그 적절한 때를 갖고 있고 사람은 그 공로를 가지고 있는 것이다.

<개소문>이 윗사람을 능욕하고 아랫사람을 학대하니

백성들이 목을 늘여가지고 구해 주기를 기다린다.

이것이 바로 고구려가 망할 수 있는 시기인데 의논하는 것이 분분하지만

다만 이것을 보지 않았다.“

上将征高丽,秋,七月,辛卯,

敕将作大监阎立德等诣洪、饶、江三州,造船四百艘以载军粮。

황상이 장차 고구려를 정복하려고 하여 가을 7월 신묘일(20일)에

장작대감인 <염입덕閻立德>등에게 칙령을 내려서

홍주(洪州), 요주(饒州), 강주(江州) 세 주에 가서

배 4백 척을 만들어서 군량을 실어 놓게 하였다.

644년 7월 강소성에서 배 4백 척을 만들어 군량을 싣게 한다.

홍주(洪州), 요주(饒州), 강주(江州)는 강소성에 있는 주이다.

甲午,下诏遣营州都督张俭等帅幽、

营二都督兵及契丹、奚、靺鞨先击辽东以观其势。

갑오일(23일)에 조서를 내려서 영주(營州) 도독인 <장검張儉> 등을 파견하여

유주(幽州)와 영주(營州) 두 도독의 군사와 거란과 해 그리고 말갈 족속을 인솔하고

요동을 공격하여 그 형세를 관찰하게 하였다.

644년 7월 23일 <장검>이 요동으로 진격한다.

以太常卿韦挺为馈运使,以民部侍郎崔仁师副之,

自河北诸州皆受挺节度,听以便宜从事。

태상경(太常卿)인 <위정韋挺>을 궤운사(馈运使)로 삼고

민부시랑인 <최인사崔仁师>를 그에게 부사로 삼았으며,

하북 지역의 여러 주에서부터 모두 <위정>의 통제를 받아서

편리한 방법으로 일을 좇도록 허락하였다.

又命太仆卿萧锐运河南诸州粮入海。

锐,瑀之子也。

또 태복경인 <소예蕭銳>에게 명령하여

하남 지역의 모든 주의 양식을 운반하여 바다로 들어가게 하였다.

<소예蕭銳>는 <소우蕭瑀>의 아들이었다.

乙未,鸿胪奏“高丽莫离支贡白金。”

을미일(25일)에 홍려시(鸿臚寺)에서 상주문을 올렸다.

“ 고구려의 막리지가 백금(白金)을 공물로 보내 왔습니다.”

褚遂良曰:

“莫离支弑其君,九夷所不容,今将讨之而纳其金,此郜鼎之类也,

臣谓不可受。”上从之。

<저수량>이 말하였다.

“ 막리지는 그 임금을 시해하고 구이(九夷)도 용납하지 않는 바이고

지금 장차 그를 토벌하려고 하는데,

그들의 금을 받는다면 이는 고정(郜鼎)과 같은 것입니다.

신은 받을 수 없다고 생각합니다.”

황상이 이를 좇았다.

上谓高丽使者曰:

“汝曹皆事高武,有官爵。

莫离支弑逆,汝曹不能复仇,今更为之游说以欺大国,罪孰大焉!”

悉以属大理。

황상이 고구려의 사신에게 말하였다.

“ 너희들은 모두 <고무高武>를 섬기었고 관작(官爵)을 갖고 있다.

막리지가 시역(弑逆)을 하였는데, 너희들은 복수를 할 수 없었고

지금에는 다시 그를 위하여 유세하여 큰 나라를 속이려하니 죄는 어느 것이 큰가?”

모두 대리시(大理寺)에 위탁하여 처리하게 하였다.

644년 9월 고구려에서 당에 사신을 보낸다.

前宜州刺史郑元璹,已致仕,

上以其尝从隋炀帝伐高丽,召诣行在;

问之,对曰:“辽东道远,粮运艰阻;东夷善守城,攻之不可猝下。”

전에 의주(宜州) 자사였던 <정원숙郑元璹>은 이미 치사(致仕)하였는데,

황상은 그가 일찍이 수 양제를 좇아서 고구려를 정벌했었기 때문에

불러서 행재소로 오게 하여 그에게 물었더니 대답하였다.

“ 요동까지의 길은 멀고 양식의 운반도 어렵고 막힙니다.

동이족들은 성을 잘 지켜서 이를 공격하여도 급히 함락시킬 수 없습니다.”

上曰:“今日非隋之比,公但听之。”

황상이 말하였다.

“ 오늘날은 수나라에 비할 바가 아니니, 공은 다만 이를 듣기만 하시오.”

张俭等值辽水涨,久不得济,上以为畏懦,召俭诣洛阳。

<장검> 등이 요수의 물이 불어서 오래 건너질 못하자

황상은 두려워하고 나약하다고 생각하고 <장검>을 불러서 낙양으로 오게 하였다.

644년 11월 당 태종은 <장검>을 낙양으로 불러 들인다.

至,具陈山川险易,水草美恶;上悦。

도착하여 산천의 험한 곳과 손쉬운 곳과 물이나 풀이 좋고 나쁜 것을 갖추어 진술하니

황상이 기뻐하였다.

上闻洺州刺史程名振善用兵,召问方略,嘉其才敏,劳勉之,曰:

“卿有将相之器,朕方将任使。”

황상은 명주(洺州) 자사인 <정명진程名振>이 용병을 잘하여 불러서 방략을 묻고

그의 재주가 민첩한 것을 칭찬하고 그에게 위로하고 격려하며 말하였다.

“ 경은 장상(将相)의 그릇을 갖고 있으니 짐이 바야흐로 장차 사명을 맡기겠소.”

명주(洺州)는 지금의 하북성 한단시 영년현 동남쪽이다.

名振失不拜谢,上试责怒,以观其所为,曰:

“山东鄙夫,得一刺史,以为富贵极邪!

敢于天子之侧,言语粗疏;又复不拜!”

<정명진>은 실수하여 절하고 감사하지 않았는데,

황상이 시험적으로 나무라며 화를 내며 그가 하는 것을 보려고 말하였다.

“ 산동 지역의 시골 녀석이 한 개의 자사 직책을 갖게 되니

부귀함이 극에 달하였다고 생각하는가!

감히 천자의 옆에서 말하는 것이 거칠고 또한 다시 절도 하지 않다니!“

名振谢曰:“疏野之臣,未尝亲奉圣问,适方心思所对,故忘拜耳。”

<정명진>이 사죄하며 말하였다.

“ 거칠고 다듬어지지 않은 신은 아직 일찍이 친히 성스러운 질문을 받던 적이 없었고,

마음속으로 대응할 것을 생각하였습니다. 그러므로 절하는 것을 잊었습니다.”

举止自若,应对愈明辩。

행동거지가 태연하고 응대하는 것은 더욱 분명하였다.

上乃叹曰:“房玄龄处朕左右二十馀年,每见朕谴责馀人,颜色无主。

名振平生未尝见朕,朕一旦责之,曾无震慑,辞理不失,真奇士也!”

황상이 감탄하며 말하였다.

“ <방현령房玄龄>이 짐의 좌우에 20여 년 동안 있었는데

매번 짐을 볼 때마다 나머지 사람을 견책하면 안색이 제 모습을 갖지 못하였다.

<정명진>은 평생 동안 짐을 일찍이 보지도 못하였는데,

짐이 하루아침에 그를 책망하였지만 일찍이 두렵고 떨리는 기색이 없었고

말의 조리도 잃지 않으니 정말로 기이한 인사로다!”

即日拜右骁卫将军。

그날로 우효위 장군으로 임명하였다.

甲午,以刑部尚书张亮为平壤道行军大总管,帅江、淮、岭、

硖兵四万,长安、洛阳募士三千,战舰五百艘,自莱州泛海趋平壤;

갑오일(24일)에 형부상서인 <장량张亮>을 평양도행군대총관으로 삼고

강주(江州), 회주(淮州), 영주(嶺州), 협주(峽州)의 군사 4만 명을 인솔하고,

장안과 낙양에서 모집한 병사 3천 명과 전함 5백 척을 인솔하고

래주(莱州)에서 배를 띄워 평양(平壤)으로 향하게 하였다.

644년 11월 24일 <장량>이 전함 5백 척을 인솔하여 래주에서 평양으로 출정하고

<이세적>이 보병과 기병 6만 명을 인솔하여 요동으로 출정한다.

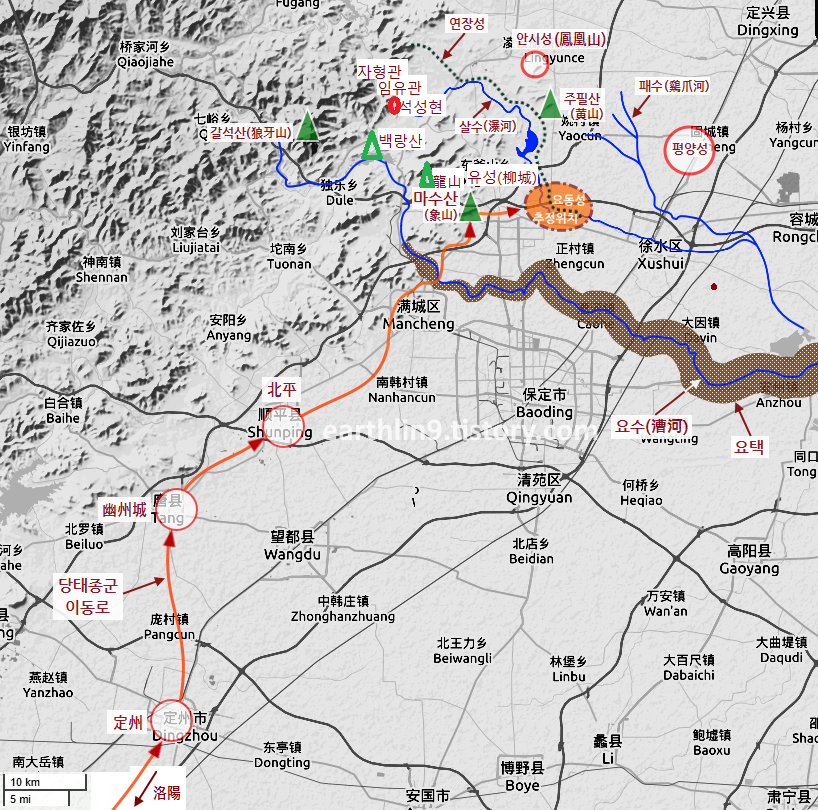

평양은 지금의 하북성 보정시 정흥현이다.

전함 1척의 탑승인원은 86명이다.

又以太子詹事、左卫率李世勣为辽东道行军大总管,

帅步骑六万及兰、河二州降胡趣辽东,两军合势并进。

또한 태자첨사이며 좌위솔인 <이세적李世勣(594-669)>을

요동도행군대총관으로 삼아

보병과 기병 6만 명과 난주(蘭州)와 하주(河州) 두 주에 있는

항복한 호족들을 인솔하고 요동으로 나아가게 하였는데,

양군이 세력을 합쳐서 같이 나아가게 하였다.

庚子,诸军大集于幽州,遣行军总管姜行本、

少府少监丘行淹先督众工造梯冲于安萝山。

경자일(30일)에 여러 군대가 유주(幽州)에서 크게 모여서

행군총관인 <강행본姜行本>과 소부소감인 <구행엄丘行淹>을 파견하여

먼저 많은 공인(工人)들을 감독하여

안라산(安蘿山)에서 운제와 충차를 만들게 하였다.

644년 11월 30일 유주(幽州 치소는 보정시 唐縣이다)에서 운제와 충차를 만든다.

时远近勇士应募及献攻城器械者不可胜数,上皆亲加损益,取其便易。

이때에 멀고 가까이에 있는 용사들 가운데 모집에 호응한 사람과

성곽을 공격하는 기계를 바친 사람은 헤아릴 수가 없이 많았는데,

황상이 모두 친히 덜어내거나 덧붙이며 그 가운데 편리한 것을 선택하였다.

又手诏谕天下,以“高丽盖苏文弑主虐民,情何可忍!

今欲巡幸幽、蓟,问罪辽、碣,所过营顿,无为劳费。”

또한 손수 조서를 내려서 천하 사람들에게 유시(諭示)하였다.

“ 고구려의 <개소문>은 주군을 시해하고 백성들에게 학대하였으니

마음으로 어찌 참을 수가 있겠는가?

지금 유주(幽州)와 계주(蓟州)를 순행하며 요동과 갈석산에서 죄를 묻는데,

지나가는 곳에서 군영을 세우고 주둔하려고 하는 것인데

수고롭게 비용을 들지 않게 할 것이다.“

요동은 지금의 조하(漕河) 동쪽을 말하고 갈석산은 보정시 래원현의 낭아산을 말한다.

且言:“昔隋炀帝残暴其下,高丽王仁爱其民,

以思乱之军击安和之众,故不能成功。

今略言必胜之道有五:

一曰以大击小,二曰以顺讨逆,三曰以治乘乱,四曰以逸敌劳,

五曰以悦当怨,何忧不克!布告元元,勿为疑惧!”

또 말하였다.

“ 옛날에 수나라의 양제는 그 아랫사람들에게 잔인하고 포악하였고,

고구려의 왕은 그 백성들에게 어질고 아껴서 어지러움을 생각하는 군사를 가지고

편안하고 화합된 무리들을 공격하였고 그러므로 성공할 수 없었다.

지금 대략 반드시 승리할 수 있는 길에는 다섯 가지가 있음을 말하겠다.

첫째로는 큰 나라가 작은 나라를 공격하는 것이고

두 번째로는 하늘의 뜻에 순종하는 군대로 거역하는 것을 토벌하는 것이며

세 번째로는 잘 다스려진 것으로 혼란한 틈을 타는 것이며

네 번째로 편안한 자세로 수고로운 것을 맞는 것이며

다섯째로 기쁜 마음을 가진 것으로 원망하는 것을 감당하는 것이니

어찌 이기지 못할까를 걱정하겠는가?

백성들에게 널리 알리노니 의심하거나 두려워하지 말라.”

于是凡顿舍供费之县,减者太半。古

이에 무릇 주둔하고 머무는데 드는 비용을 갖추는데 줄어든 것이 태반이었다.

十二月,辛丑,武阳懿公李大亮卒于长安,遗表请罢高丽之师。

12월 신축일(1일)에 무양의공(武阳懿公) <이대량李大亮>이 장안에서 죽었는데,

표문을 남겨서 고구려 원정군을 철회하라고 청하였다.

家馀米五斛,布三十匹。

집안에는 쌀 5곡과 포 30필만을 남겼다.

亲戚早孤为大亮所养,丧之如父者十有五人。

친척들 가운데 일찍이 고아가 되었다가 <이대량>이 길러준 사람들이

그를 아버지처럼 상례를 치렀는데 모두 15명이었다.

甲寅,诏诸军及新罗、百济、奚、契丹分道击高丽。古

갑인일(14일)에 여러 군대와 신라, 백제 그리고 해(奚)와 거란에 조서를 내려서

길을 나누어서 고구려를 치게 하였다.

644년 12월 14일, 당 태종은 신라, 백제, 해(奚), 거란에게 출병을 요청한다.

初,上遣突厥俟利苾可汗北渡河,

薛延陀眞珠可汗恐其部落翻动,意甚恶之,豫蓄轻骑于漠北,欲击之。

애초에 황상은 돌궐의 <사리필俟利苾> 가한을 파견하여 황하를 건너게 하니,

설연타의 <진주眞珠> 가한이 그 부락들이 뒤집혀 움직일까 두려워하여

속으로 이를 아주 싫어하면서,

막북지역에 기병을 미리 예비하여 두었다가 이를 공격하고자 하였다.

上遣使戒敕无得相攻。

황상은 사자를 파견하여 경계하는 칙령을 내리고 서로 공격하지 못하게 하였다.

真珠可汗对曰:

“至尊有命,安敢不从!

然突厥翻覆难期,当其未破之时,岁犯中国,杀人以千万计。

臣以为至尊克之,当剪为奴婢,以赐中国之人;

乃反养之如子,其恩德至矣,而结社率竟反。

此属兽心,安可以人理待也!臣荷恩深厚,请为至尊诛之。”

自是数相攻。

<진주> 가한이 대답하였다.

“ 지극히 높으신 분께서 명령을 내리시니 어찌 감히 좇지 않겠습니까?

그러나 돌궐은 번복하여 뒤집어 기대하기 어렵습니다.

그들이 아직 격파되지 않았을 때에

매년 중원지역에 있는 나라를 침범하여 사람을 죽인 것은 천만 명으로 계상됩니다.

신이 지극히 높으신 분께서 이를 이기셨으니 마땅히 잘라서 노비를 삼아

중원지역에 사는 사람들에게 하사하여야 할 것으로 생각됩니다.

그런데 마침내 도리어 그들을 길러서 아들처럼 하시니 그 은덕이 지극한데

<아사나결사솔>이 끝내 배반하였습니다.

이 족속들의 짐승 같은 마음은 어찌 사람의 이치로 대우하겠습니까?

신은 은혜를 입은 것이 깊고 두터우니

청컨대 지극히 높으신 분을 위하여 이들을 죽이게 하여 주시기를 청합니다.“

이로부터 자주 서로 공격하였다.

俟利苾之北渡也,有众十万,胜兵四万人,

俟利苾不能抚御,众不惬服。

<아사나사리필> 가한을 파견하여 북쪽으로 황하를 건널 때에

무리가 10만 명이었고 정예의 군사는 4만 명이었으므로

<아사나사리필>이 어루만지며 억제할 수가 없어서

무리들이 즐겨서 복종하지 않았다.

戊午,悉弃俟利苾南渡河,请处于胜、夏之间;上许之。

무오일(18일)에 모두가 <아사나사리필>을 버리고 남쪽으로 와서

황하를 건너서 승주(勝州)와 하주(夏州) 사이에서 살게 해 달라고 청하였고

황상은 이를 허락하였다.

승주(勝州)는 내몽고 탁극탁현이고 하주(夏州)는 섬서성 백성자이다.

群臣皆以为:

“陛下方远征辽左,而置突厥于河南,距京师不远,岂得不为后虑!

愿留镇洛阳,遣诸将东征。”

여러 신하들이 모두 생각하였다.

“ 폐하께서는 바야흐로 왼쪽으로 원정을 하시는데 황하의 남쪽에 돌궐을 두시면

경사까지의 거리가 멀지 않으니 어찌 후방이 염려되지 않을 수 있습니까?

원컨대 남아서 낙양을 진수(鎭守)하시고 여러 장수를 파견하여 동방정벌을 하십시오.”

上曰:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。

人主患德泽不加,不必猜忌异类。

盖德泽洽,则四夷可使如一家;

猜忌多,则骨肉不免为仇乱。

炀帝无道,失人已久,辽东之役,人皆断手足以避征役,

玄感以运卒反于黎阳,非戎狄为患也。

朕今征高丽,皆取愿行者,募十得百,募百得千,其不得从军者,

皆愤叹郁邑,岂比隋之行怨民哉!

突厥贫弱,吾收而养之,计其感恩,入于骨髓,岂肯为患!

且彼与薛延陀嗜欲略同,彼不北走薛延陀而南归我,其情可见矣。”

황상이 말하였다.

“ 이적(夷狄)도 또한 사람일 뿐이다.

그 마음은 중하(中夏)지역에 사는 사람들과 다르지 않다.

인주(人主)가 걱정할 것은 덕택을 입히지 못하는 것이지

다른 족속을 시기할 필요는 없다.

대개 덕택을 주는 것이 흡족하면 사이(四夷)도 한 집안처럼 되게 할 수 있으며,

시기하는 것이 많아지면 골육 간에도 원수 같은 적이 되는 것을 면치 못한다.

양제는 무도하여 사람을 잃은 지 이미 오래되었고,

요동의 전역(戰役)에서 사람들은 모두 손과 발을 끊고서

정벌을 떠나는 병역을 피하였으며

<양현감楊玄感>의 운반하는 졸병들이 여양(黎阳)에서 반란을 일으키었으니

융적(戎狄)이 걱정거리가 된 것이 아니었다.

짐이 지금 고구려를 정벌하는데 모두 가기를 원하는 사람을 뽑았으며

열 명을 모집하였는데 백 명을 얻었고,

그 가운데 종군하지 못하게 된 사람들이 모두 분하고 탄식하며 우울해하였으니

어찌 수나라가 원망하는 병사를 보낸 것에 비교하겠는가?

돌궐은 가난하고 약하여 내가 거두어 그들을 길러 주었으니

그들이 은혜로 느끼는 것을 계상하면 골수에 까지 들어갔는데

어찌 걱정거리가 되겠는가?

또한 저들은 설연타와 좋아하고 바라는 것이 대략 같아서

저들이 북쪽으로 설연타에게 가지 않고 나에게 귀부한 것으로

그들의 마음을 볼 수 있다.”

顾谓褚遂良曰:

“尔知起居,为我志之,自今十五年,保无突厥之患。”

돌아보고 <저수량>에게 말하였다.

“ 너는 기거주(起居注)를 담당하니 나를 위하여 이를 기록하라.

지금부터 15년 동안 돌궐 사람들의 걱정거리는 없을 것을 보장한다.”

俟利苾既失众,轻骑入朝,上以为右武卫将军。

<아사나사리필>은 무리들을 잃고 가벼운 무장을 한 기병을 데리고 들어와 조현하니

황상은 우무위 장군으로 삼았다.

庚戌,上自将诸军发洛阳,以特进萧瑀为洛阳宫留守。

경술일(12일)에 황상은 스스로 여러 장수를 거느리고 낙양을 출발하였는데

특진(特進)인 <소우萧瑀>를 낙양궁 유수로 삼았다.

645년 2월 12일 당 태종은 낙양을 출발한다.

乙卯,诏:“朕发定州后,宜令皇太子监国。”

을묘일(17일)에 조서를 내렸다.

“ 짐이 정주(定州)를 출발한 다음에 의당 황태자로 하여금 감국(监国)하게 한다.”

정주(定州)가 탁군이며 수와 당의 동북방 최전방이다.

开府仪同三司致仕尉迟敬德上言:

“陛下亲征辽东,太子在定州,长安、洛阳心腹空虚,恐有玄感之变。

且边隅小夷,不足以勤万乘,愿遣偏师征之,指期可殄。”

上不从。

개부의동삼사로 치사(致仕)한 <위지경덕尉遲敬德>이 말씀을 올렸다.

“ 폐하께서 요동으로 친히 정벌을 떠나시고 태자는 정주(定州)에 있게 되면

장안과 낙양의 심복 같은 지구가 텅 비게 되어

아마도 <양현감>의 변고 같은 일이 있을까 걱정입니다.

또한 변방지역 귀퉁이에 사는 작은 이적(夷狄)은

만승(萬乘)을 수고롭게 하기에는 부족하니

원컨대 한쪽에 있는 군사를 파견하시어 이를 정벌하시어도

기한을 정해 놓고 없앨 수 있습니다.”

황상은 좇지 않았다.

以敬德为左一马军总管,使从行。

<위지경덕>을 좌일마군 총관으로 삼아 좇아가게 하였다.

丁巳,诏谥殷太师比干曰忠列,

所司封其墓,春秋祠以少牢,给随近五户供洒扫。

정사일(19일)에 조서를 내려서 은(殷)나라의 태사였던 <비간比干>에게 시호를 내려서

충열이라 하고 담당부서에서 그의 묘에 분봉을 만들게 하였으며

봄 가을에 소뢰(少牢)로 제사를 지내게 하였으며,

부근에 있는 500호를 딸려 주어서 물 뿌리고 청소하는데 쓰게 하였다.

낙양을 출발하여 1주일 만에 은(殷)나라의 태사인 <<비간比干>의 릉에 도착한다

<비간>의 릉은 낙양에서 북쪽으로 100km 내외에 있음을 알 수 있다.

上之发京师也,命房玄龄得以便宜从事,不复奏请。

황상이 경사를 출발할 때에 <방현령>에게 명령을 내려서

편리한대로 일을 처리하고 별도로 주청을 하지 말게 하였다.

或诣留台称有密,玄龄问密谋所在,

对曰:“公则是也。”

어떤 사람이 유대(留臺)에 가서 비밀스러운 모의가 있었다고 말하니

<방현령>이 비밀리에 모의한 곳을 물었더니 대답하였다.

“ 공(公)이 바로 그 사람이오.”

玄龄驿送行在。

<방현령>은 역참을 통하여 행재소로 압송하였다.

上闻留守有表送告密人,上怒,使人持长刀于前而后见之,

问告者为谁,曰:“房玄龄。”

황상은 유수(留守)가 표문을 올려서 비밀 모의한 사람을 고발한 사람을 호송하였다는

보고를 듣고 황상이 화가 나서 사람을 시켜서 앞에서 장도(長刀)를 가지고 있게 하고

그 다음에 그를 만나서 고발한 사람이 누구인지를 물었더니 말하였다.

“ <방현령>이요.”

上曰:“果然。”叱令腰斩。

황상이 말하였다.

“ 과연 그렇군.”

나무라며 요참(腰斩)하게 하였다.

玺书让玄龄以不能自信,“更有如是者,可专决之”

새서를 써서 <방현령>에게 스스로 믿지 못하는 것을 가지고 나무라며 말하였다.

“ 다시 이와 같은 일이 있으면 전결할 수 있을 것이요.”

癸亥,上至鄴,自为文祭魏太祖,曰:

“临危制变,料敌设奇,一将之智有馀,万乘之才不足。”

계해일(25일)에 황상이 업(鄴)에 도착하니 스스로 제문을 지어서

위나라의 태조에게 제사를 지내며 말하였다.

“ 위험을 만나서 변화를 제압하시고, 적을 헤아리고 기이한 계책을 만드시니

한 명의 장수로서는 넘치지만 만승으로서의 재주는 부족하였습니다.”

업(鄴)은 하북성 한단시 임장현 서북쪽이다.

<조조>의 사당이 있는 곳이다.

당 태종 이세민의 거가가 2/12에 낙양을 출발하여

14일 만인 2/25일에 한단에 도착하였다.

낙양에서 한단까지는 직선거리로 약 250km이다.

250km/14일 = 18km

보병의 이동속도는 보통 1일 12-15km이다.

강행군하여 하루에 약 18km를 이동한 셈이다.

是月,李世勣军至幽州。

이달에 <이세적>의 군사들은 유주(幽州)에 도착하였다.

三月,丁丑,车驾至定州。

3월 정축일(9일)에 거가가 정주(定州)에 도착하였다.

한단을 출발하여 12일 만에 정주(定州)에 도착한다.

한단에서 정주까지는 200km 내외의 거리이다.

丁亥,上谓侍臣曰:

“辽东本中国之地,隋氏四出师而不能得;

朕今东征,欲为中国报子弟之仇,高丽雪君父之耻耳。

且方隅大定,惟此未平,故及朕之未老,用士大夫馀力以取之。

朕自发洛阳,唯啖肉饭,虽春蔬亦不之进,惧其烦忧故也。”

정해일(19일)에 황상이 시중드는 신하들에게 말하였다.

“ 요동지역은 본래 중원에 있는 나라의 땅인데

수나라가 네 번 군사를 내었으나 얻을 수가 없었다.

짐이 지금 동방 정벌하는 것은 중원지역에 있는 국가를 위하여

자제들의 원수를 갚고자 하는 것이며,

고구려를 위하여 군부(君父)의 치욕을 갚으려고 하는 것뿐이다.

또한 사방이 대체적으로 평정되었는데 오직 이곳만 아직 평정되지 아니 하였으니

그러므로 짐이 아직 늙지 않았을 때에

사대부들의 남은 힘을 이용하여 이를 빼앗고자 한다.

짐이 낙양에서 출발하여서부터 오직 다만 고기와 밥만을 먹었을 뿐이고

비록 봄채소도 역시 올리지 않게 하였으니 그들이 번거러울까 걱정하기 때문이다.

上见病卒,召至御榻前存慰,付州县疗之,士卒莫不感悦。

황상이 병든 병사를 보고 불러서 어탑 앞으로 오게 하여 위로하고

주현(州县)에 보내어 그를 치료하게 하였더니

사졸들 가운데 기뻐하지 않는 사람이 없었다.

有不预征名,自愿以私装从军,动以千讨,皆曰:

“不求县官勋赏,惟愿效死辽东!”上不许。

정벌군에 이름이 올라 있지 않은 사람이

스스로 사사롭게 장비를 만들어 가지고 종군하려고 하니

움직였다하면 천명을 단위로 계산하게 되었는데 모두 말하였다.

“ 현관에게 공훈과 상금을 요구하는 것이 아니라

오직 요동지역에서 죽음을 무릅쓰기를 원하는 것입니다.”

황상은 허락하지 않았다.

上将发,太子悲泣数日,上曰:

“今留汝镇守,辅以俊贤,欲使天下识汝风采。

夫为国之要,在于进贤退不肖,赏善罚恶,至公无私,

汝当努力行此,悲泣何为!”

황상이 곧 출발하려고 하는데 태자가 슬피 울며 며칠 동안 눈물을 흘리니

황상이 말하였다.

“ 지금 너를 남겨 두어서 진수(镇守)하게 하고 뛰어난 사람으로 보필하게 하여서

천하 사람들로 하여금 너의 풍채를 알게 하려는 것이다.

무릇 나라를 다스리는 요점은 현명한 사람을 올리고 불초한 사람을 물리치는데 있고,

선한 사람에게 상을 주고 악한 사람에게 벌을 주되

지극히 공정하고 사사로움이 없어야 하는 것이니,

너는 마땅히 노력하여 이것을 실천하도록 하여야 하는데

슬피 눈물을 흘려서 무엇을 하려는 것이냐?”

命开府仪同三司高士廉摄太子太傅,与刘洎、马周、

少詹事张行成、右庶子高季辅同掌机务,辅太子。

개부의동삼사 <고사염高士廉>에게 명령하여 태자태부의 업무를 총괄하게 하여

<유계劉洎> <마주馬周>와 소첨사 <장행성张行成> 우서자 <고계보高季辅>와 더불어

기밀에 속한 업무를 장악하게 하면서 태자를 보필하게 하였다.

长孙无忌、岑文本与吏部尚书杨师道从行。

<장손무기長孫無忌(594-659)>와 <잠문본岑文本>은

이부상서인 <양사도杨師道>와 더불어 출정하게 하였다.

壬辰,车驾发定州,亲佩弓矢,手结雨衣于鞍后。

命长孙元忌摄侍中,杨师道摄中书令。

임진일(24일)에 거가가 정주를 출발하였다.

<장손무기>에게 명령하여 시중의 업무를 총괄하고

<양사도>는 중서령의 업물를 총괄하게 하였다.

당 태종은 정주에서 보름을 머물다가 645년 3월 24일 정주를 출발한다.

李世勣军发柳城,多张形势,

若出怀远镇者,而潜师北趣甬道,出高丽不意。

<이세적>의 군사가 유성(柳城)을 출발하였는데 형세를 많이 벌려 놓아서

마치 회원진(懷遠镇)으로 나가는 것처럼 하면서 용도(甬道)로 나아가서

고구려가 생각하지 못한 곳으로 나아갔다.

夏,四月,戊戌朔,世勣自通定济辽水,至玄菟。

高丽大骇,城邑皆闭门自守。

여름 4월 무술일(1일)에

<이세적>은 통정(通定)에서 요수를 건너 현도(玄菟)에 이르니

고구려에서는 크게 놀라서 성읍에서 모두 문을 닫고 스스로 지켰다.

壬寅,辽东道副大总管江夏王道宗将兵数千至新城,

折冲都尉曹三良引十馀骑直压城门,城中惊扰,无敢出者。

임인일(5일)에 요동도부대총관인 강하왕(江夏王) <이도종李道宗>이

병사 수천 명을 거느리고 신성(新城)에 도착하였고,

절충도위 <조삼랑曹三良>이 10여 명의 기병을 이끌고 곧바로 성문을 압박하니

성안에서는 놀라고 시끄러워져서 감히 나오는 사람이 없었다.

营州都督张俭将胡兵为前锋,进渡辽水,

趋建安城,破高丽兵,斩首数千级。

영주도독 <장검>이 흉노 사람으로 구성된 병사를 선봉으로 삼고 나아가서

요수를 건너서 건안성(建安城)으로 향하여

고구려 병사를 깨뜨리고 목을 벤 것이 수천 급이었다.

丁未,车驾发幽州。

정미일(10일)에 거가가 유주(幽州)를 출발하였다.

4월 6일 당 태종은 유주성(幽州城) 남쪽에서 6軍에게 잔치를 베풀고 4월 10일 유주(幽州)를 출발하기 전

1舍(30리)마다 봉화대를 설치하여 정주에 머물고 있는 태자에게 승전고를 알리도록 한다.

유주(幽州)의 치소는 현 보정시 당현(唐縣)으로 유주에서 요수까지의 거리는 약 80km이다.

대략 6개의 봉화대를 임시로 설치하였을 것이다.

壬子,李世勣、江夏王道宗攻高丽盖牟城。

임자일(15일)에 <이세적>과 강하왕 <이도종>이

고구려의 개모성(盖牟城)을 공격하였다.

丁巳,车驾至北平。

정사일(20일)에 거가가 북평(北平)에 도착하였다.

4월 10일 유주(幽州)를 출발하여 10일 만에 북평(北平 지금의 보정시 순평현(順平縣)에 도착한다.

유주의 치소인 당현과 순평현은 10km이내의 거리지만 당태종의 거가는 고구려 경내에 들어와서 조심스럽게 이동한다..

癸亥,李世勣等拔盖牟城,获二万馀口,粮十馀万石。

계해일(26일)에 <이세적> 등은 개모성(盖牟城)을 뽑아버리고

2만여 명과 양곡 10여 만석을 얻었다.

张亮帅舟师自东莱渡海,袭卑沙城,其城四面悬绝,惟西门可上。

程名振引兵夜至,副总管王大度先登,

<장량>은 수군을 인솔하고 동래성에서부터 바다를 건너서

비사성(卑沙城)을 습격하였는데,

그 성은 사면이 깎아지른 절벽이었고 오직 서문으로만 올라갈 수 있었다.

<정명진>이 군사를 이끌고 밤에 도착하였고

부총관인 <왕대도王大度>가 먼저 올라갔다.

五月,己巳,拔之,获男女八千口。

5월 기사일(2일)에 그 곳을 뽑아버리고 남녀 8천 명을 붙잡았다.

分遣总管丘孝忠等曜兵于鸭绿水。

총관인 <구효충丘孝忠> 등을 나누어 파견하여

압록수(鸭绿水)에서 요병(曜兵)을 하였다.

압록수는 지금의 거마하(巨馬河) 하류이다.

645. 4~5월 사이 고구려 수군이 묘도로 진격하였으나 패퇴하자 <연수영淵秀英>이 구원을 나감

李世勣进至辽东城下。

<이세적>은 나아가서 요동성 아래에 도착하였다.

요동성은 지금의 보정시 서수구 수성진이다.

庚午,车驾至辽泽,

泥淖二百馀里,人马不可通,将作大匠阎立德布土作桥,军不留行。

경오일(3일)에 거가는 요택에 도착하였는데,

진흙 벌판이 2백여 리여서 사람과 말이 지나갈 수 없게 되자

장작대장 <염입덕閻立德>이 흙을 덮어서 다리를 만들어

군사들은 머물러 있지 않고 갔다.

4월 21일 북평(北平 今보정시 順平縣)을 출발하여 5월 3일에 요택에 도착한다.

壬申,渡泽东。

임신일(5일)에 소택지대의 동쪽을 건넜다.

5월 3일에 요택에 도착하여 5월 5일에 요택을 건넜다.

乙亥,高丽步骑四万救辽东,江夏王道宗将四千骑逆击之,

军中皆以为众寡悬绝,不若深沟高垒以俟车驾之至。

을해일(8일)에 고구려의 보명과 기병 4만 명이 요동을 구원하니

강하왕 <이도종>이 4천 명의 기병을 거느리고 이들을 맞아 치니

군중(軍中)에서는 모두가 무리가 적고 떨어져서 매달려 있는 상태이니

깊이 해자를 파고 성루를 높게 쌓고

거가가 올 때까지 기다리는 것만 못하다고 생각하였다.

道宗曰:“贼恃众,有轻我心,远来疲顿,击之必败。

且吾属为前军,当清道以待乘舆,乃更以贼遗君父乎!”

<이도종>이 말하였다.

“ 도적들은 무리가 많다는 것을 믿고 우리를 가볍게 생각하는 마음을 가졌으며

멀리서 와서 피곤할 것이니 이들을 치면 반드시 패배시킬 것이다.

또한 우리들은 선봉부대이니 마땅히 길을 깨끗이 하여 놓고

승여(乘輿)를 기다려야 마땅한데

마침내 다시 도적들을 군부(君父)에게 남겨 둘 것인가?

李世勣以为然。

<이세적>도 그렇게 생각하였다.

果毅都尉马文举曰:“不遇劲敌,何以显壮士!”

과의도위 <마문거馬文擧>가 말하였다.

“ 노략질하는 적군을 만나지 않는다면 어떻게 장사(壯士)임을 드러내겠는가!”

策马趋敌,所向皆靡,众心稍安。

말에 채찍을 치며 적을 향해 달려가는데 가는 곳에서는 모두가 쓰러지니

무리들의 마음이 조금씩 편안해졌다.

既合战,行军总管张君乂退走,唐兵不利,

이미 만나서 전투를 하였는데 행군총관 <장군예張君乂>가 물러나서 달아나자

당나라 군사들은 불리해 졌다.

道宗收散卒,登高而望,见高丽陈乱,与骁骑数十冲之,左右出入;

李世勣引兵助之,高丽大败,斩首千馀级。

<이도종>은 흩어진 병사를 모아서 높은 곳에 올라가서 바라보다가

고구려의 진지가 어지러운 것을 보고 효기(驍騎) 수십 기와 더불어

그들에게 충격을 가하며 좌우에서 들락날락 하였다.

<이세적>이 병사를 이끌고 그를 도우니 고구려는 크게 패배하였고

목을 벤 것이 1천여 급이었다.

丁丑,车驾渡辽水,撤桥,以坚士卒之心,军于马首山,

劳赐江夏王道宗,超拜马文举中郎将,斩张君乂。

정축일(10일)에 거가가 요수를 건너서 다리를 치워버리고

사졸들의 마음을 굳게 하고서 마수산(馬首山)에다 진을 치고

강하왕 <이도종>을 위로하며 상을 내리고

<마문거>를 중랑장으로 순서를 뛰어 넘어 임명하고 <장군예>의 목을 베었다.

5월 10일에 당 태종은 요수를 건너 마수산에 진을 친다.

上自将数百骑至辽东城下,见土卒负土填堑,

上分其尤重者,于马上持之,从官争负土致城下。

황상은 스스로 수백 명의 기병을 거느리고 요동성 아래에 도착하여

사졸들이 흙을 져다가 해자를 메우는 것을 보고

황상은 그 가운데 무거운 짐을 진 사람의 것을 나누어서 말 위에다 싣게 하였고,

좇았던 관원들도 다투어 흙을 져다가 성 아래로 갔다.

李世勣攻辽东城,昼夜不息,旬有二日,

上引精兵会之,围其城数百重,鼓噪声震天地。

<이세적>이 요동성을 공격하는데 밤낮으로 쉬지 않기를 12일이 되었을 때에

황상이 정예의 병사를 인솔하고 그와 만나서 그 성을 수 백 겹으로 포위하였고

북치는 소리는 천지를 뒤흔들었다.

甲申,南风急,上遣锐卒登冲竿之末,爇其西南楼,火延烧城中,

因麾将士登城,高丽力战不能敌,

遂克之,所杀万馀人,得胜兵万馀人,男女四万口,以其城为辽州。

갑신일(17일)에 남풍이 급하게 불자

황상은 정예의 병사를 파견하여 충간(衝竿)의 끝에 오르게 하여

그 서남쪽에 있는 누각에 불을 지르게 하니 불꽃이 성안을 다 태웠다.

이 기회에 장군과 사병들을 지휘하여 성에 오르게 하니

고구려는 힘써 싸웠으나 대적 할 수가 없었고

드디어 그곳에서 승리하고 죽인 사람이 1만여 명이고

정예의 병사 1만여 명과 남녀 4만여 명을 붙잡고서 그 성을 요주(遼州)라 하였다.

5월 17일 요동성을 점령한다.

乙未,进军白岩城。

을미일(28일)에 군사를 백암성(白岩城)으로 진격시켰다.

丙申,右卫大将军李思摩中弩矢,上亲为之吮血;

将士闻之,莫不感动。

병신일(29일)에 우위대장군 <이사마李思摩>가 강노(强弩)의 화살에 맞았는데

황상이 친히 그를 위하여 피를 빨았다.

장군과 사병들이 이 소식을 듣고 감동하지 않은 사람이 없었다.

乌骨城遣兵万馀为白岩声援,将军契苾何力以劲骑八百击之,

何力挺身陷陈,槊中其腰;

尚辇奉御薛万备单骑往救之,拔何力于万众之中而还。

何力气益愤,束疮而战,从骑奋击,

遂破高丽兵,追奔数十里,斩首千馀级,会暝而罢。

万备,万彻之弟也。

오골성(烏骨城)에서 군사 1만여 명을 파견하여 백암성을 성원하자

장군인 <글필하력契苾何力>이 강한 기병 8백 명을 데리고 이들을 쳤는데,

<글필하력>은 몸을 던져서 그들의 진지에 빠졌다가 창에 허리를 맞았다.

상연봉어 <설만비薛萬備>가 단기(單騎)로 달려가서 그를 구하여

<글필하력>을 많은 무리 속에서 뽑아내어 돌아왔다.

<글필하력>은 기분이 더욱 분하여져서 상처를 묶고는 싸웠고,

좇는 기병들도 분발하여 쳐서 드디어 고구려의 군사를 격파하였고

수 십 리를 추격하여 목을 벤 것이 1천여 급이었는데 어두워지자 그만 두었다.

<설만비>는 <설만철薛萬徹>의 동생이었다.

六月,丁酉,李世勣攻白岩城西南,上临其西北。

6월 정유일(1일)에 <이세적>이 백암성 서남쪽을 공격하고 황상은 그 서북쪽으로 갔다.

城主孙代音潜遣腹心请降,临城,投刀钺为信,

且曰:“奴愿降,城中有不从者。”

성주 <손대음孫代音>이 몰래 그의 심복을 파견하여 항복을 받아 달라고 청하면서

성에 도착하면 칼과 도끼를 던져버리는 것을 신표(信標)로 하겠다고 하며 또 말하였다.

“ 소인은 항복하기를 원하지만 성 안에는 좇지 않으려는 사람이 있습니다.”

上以唐帜与其使,曰:“必降者,宜建之城上。”

황상은 당나라의 기치(旗幟)를 그 사자에게 주면서 말하였다.

“ 반드시 항복할 것이라면 이것을 성 위에다가 꽂으시오.”

代音建帜,城中人以为唐兵已登城,皆从之。

<손대음>이 기치를 꽂으니 성 안에 있는 사람들은

당나라 군사가 이미 성에 올라 온 것으로 여기고 모두 그를 좇았다.

上之克辽东也,白岩城请降,既而中悔。

황상이 요동지역에서 승리하니 백암성에서도 항복을 받아달라고 청하였는데

그렇게 하고 나서 도중에 후회하였다.

上怒其反覆,令军中曰:“得城当悉以人、物赏战士。”

황상이 그들이 반복하는 것에 화가 나서

군중(軍中)에다 명령을 내려서 말하였다.

“ 성을 얻게 되면 마땅히 사람과 물자를 모두 전사(戰士)들에게 상으로 줄 것이다.”

李世勣见上将受其降,帅甲士数十人请曰:

“士卒所以争冒矢石、不顾其死者,贪虏获耳;

今城垂拔,奈何更受其降,孤战士之心!”

<이세적>은 황상이 그들의 항복을 받아 주는 것을 보고

갑사 수십 명을 인솔하여가지고 가서 청하며 말하였다.

“ 사졸들이 다투어 화살과 돌을 무릅쓰고 그가 죽는 것을 돌아보지 않는 까닭은

포로와 물건을 획득하려고 탐내는 것뿐입니다.

지금 성이 뽑혀지게 되어 있는데

어찌하여 다시 그들의 항복을 받아 주시어서 전사들의 마음을 외롭게 하십니까?”

上下马谢曰:

“将军言是也。然纵兵杀人而虏其妻孥,朕所不忍。

将军麾下有功者,朕以库物赏之,庶因将军赎此一城。”世勣乃退。

황상이 말에서 내려서 사과하며 말하였다.

“ 장군의 말이 옳소.

그러나 군사를 멋대로 풀어서 사람을 죽이고 그들의 처자를 포로로 잡는다면

짐은 차마 하지 못하는 것이요.

장군의 휘하에 공로를 세운 사람이 있다면

짐이 부고(府庫)에 있는 물건으로 상을 줄 것이니,

이로써 장군은 이 한 성(城)을 대속(代贖)해 주시오.”

<이세적>이 마침내 물러났다.

得城中男女万馀口,上临水设幄受其降,

仍赐之食,八十以上赐帛有差。

성안에서 남녀 1만여 명을 얻었는데,

황상은 물 근처에다가 장막을 만들어 놓고 그들의 항복을 받아주고,

이 기회에 그들에게 먹을 것을 내려 주었고

80세 이상의 사함들에게는 비단을 차등 있게 내려 주었다.

他城之兵在白岩者悉慰谕,给粮仗,任其所之。

다른 성의 군사들도 백암성에 있던 사람은 모두 위로하고 효유하면서

양식과 무기를 주면서 그가 가고자 하는 곳을 맡겨버렸다.

先是,辽东城长史为部下所杀,其省事奉其妻子奔白岩。

이에 앞서 요동성의 장사(長史)가 부하에게 죽인 바 되어

그 성사(省事)가 처자를 받들어 가지고 백암성으로 도망하여 왔다.

上怜其有义,赐帛五匹,为长史造灵舆,归之平壤。

황상은 그가 의로움을 가지고 있다고 생각하고 비단 다섯 필을 하사하고

장사(長史)를 위하여 영여(靈輿)를 만들어 그를 평양으로 돌아가게 하였다.

以白岩城为岩州,以孙代音为刺史。

백암성을 암주(岩州)라 하고 <손대음>을 자사로 삼았다.

契苾何力疮重,上自为傅药,

推求得刺何力者高突勃,付何力使自杀之。

<글필하력>의 상처가 심하여서 황상이 스스로 약을 발라 주고

<글필하력>을 찌른 사람 <고돌발高突勃>을 조사하여 잡아오게 하여

<글필하력>에게 주어서 스스로 그를 죽이게 하였다.

何力奏称:

“彼为其主冒白刃刺臣,乃忠勇之士也,与之初不相识,非有怨仇。”遂舍之。

<글필하력>이 상주하여 말하였다.

“ 저들은 그 주인을 위하여 번득이는 칼날을 무릅쓰고 신을 찔렀으니

충성스럽고 용감한 병사입니다.

그와 더불어 처음에는 서로 알지를 못하였으니 원망하고 원수질 일이 아닙니다.“

드디어 그를 용서하였다.

初,莫离支遣加尸城七百人戍盖牟城,

李世勣尽虏之,其人请从军自效。

애초에 막리지가 가시성(加尸城)에 사는 7백 명을 파견하여

개모성(盖牟城)을 지키게 하였는데,

<이세적>이 이들을 모두 포로로 잡으니

그 사람들이 종군하여 스스로 온 힘을 다하게 해 달라고 요청하였다.

上曰:“汝家皆在加尸,汝为我战,莫离支必杀汝妻子。

得一人之力而灭一家,吾不忍也。”

황상이 말하였다.

“ 너희들의 집은 모두 가시(加尸)에 있으니 너희가 나를 이하여 싸운다면

막리지는 반드시 너의 처자를 죽일 것이니

한 사람의 힘을 얻고자 한 집안을 멸망시키는 일은 내가 차마 못하겠다.”

戊戌,皆廪赐遣之。

무술일(2일)에 모두 양식을 주어서 그들을 보냈다.

己亥,以盖牟城为盖州。

기해일(3일)에 개모성을 개주(盖州)라 하였다.

丁未,车驾发辽東

정미일(11일)에 거가가 요동을 출발하였다.

6월 11일 당 태종은 요동성을 출발한다.

丙辰,至安市城,进兵攻之。

병진일(20일)에 안시성(安市城)에 도착하여 군사를 내어 보내어 그곳을 공격하였다.

6월 20일 당 태종은 안시성에 도착한다.

안시성(今 보정시 鳳凰山에 축조한 성)은 평양성을 지키는 최후의 보루이다.

6월 초 : <연수영>이 창려에서 <설만철>의 보급수군에 타격을 가함(설만철 견책)

6월 말 : 성산 해양도에서 <구효충>의 2만이 넘는 수군과 2백여척의 함대를 전멸시킴

丁巳,高丽北部耨萨延寿、惠真帅高丽、靺鞨兵十五万救安市。

정사일(21일)에 고구려의 북부 욕살 <고연수高延壽>와 고헤진<高惠真>이

고구려와 말갈의 병사 15만 명을 인솔하고 안시성을 구원하였다.

上谓侍臣曰:

“今为延寿策有三:

引兵直前,连安市城为垒,据高山之险,食城中之粟,

纵靺鞨掠吾牛马,攻之不可猝下,欲归则泥潦为阻,

坐困吾军,上策也;

拔城中之众,与之宵遁,中策也;

不度智能,来与吾战,下策也。

卿曹观之,彼必出下策,成擒在吾目中矣。”

황상이 시중을 드는 신하들에게 말하였다.

“ 지금 <고연수>의 계책은 세 가지기 있을 것이다.

군사를 이끌고 곧장 앞으로 나와서 안시성과 연계하여 보루를 쌓고

높은 산의 험한 곳을 점거하고 성 안에 있는 곡식을 먹다가

말갈 사람들을 풀어서 우리들의 소와 말을 약탈하게 하는 것인데

이를 공격하여도 갑자기 함락시킬 수 없을 것이고

돌아가려고 하여도 진흙 벌판이 막혀 있어서

앉아서 우리 군사를 어렵게 하는 것이니 제일 좋은 계책이다.

성안에 있는 무리를 뽑아내어 이들과 더불어 숨어버리는 것이 중간정도의 계책이다.

지혜와 능력을 헤아리지 못하고 와서 우리와 싸우는 것이 제일 하급 계책이다.

경들이 그를 보건대 반드시 제일 하급 계책을 낼 것이고,

내 눈 앞에서 서로 잡힐 것이다.”

高丽有对卢,年老习事,谓延寿曰:

“秦王内芟群雄,外服戎狄,独立为帝,此命世之材,

今举海内之众而来,不可敌也。

为吾计者,莫若顿兵不战,旷日持久,分遣奇兵断其运道;

粮食既尽,求战不得,欲归无路,乃可胜也。”

고구려에는 대로(對虜)라는 직책을 가진 사람이 있어서

나이는 많고 일을 잘 익혔는데 <고연수>에게 말하였다.

“ 진왕(秦王)은 안으로 여러 영웅들을 잘라 버리고 밖으로는 융적들을 복종시키고서

홀로 서서 황제가 되었으니 이는 천명을 받은 인재인데,

지금 해내에 있는 무리를 들어가지고 왔으니 대적할 수 없습니다.

우리들을 위하여 계책을 세운다면

군사를 주둔시켜서 싸우지 않고 날짜를 허송하게 하여 오래 버티면서

기습병을 나누어 파견하여 그들의 운반로를 잘라 버리는 것만 같은 것이 없습니다.

양식이 이미 다 떨어지고 싸우려 해도 싸울 수가 없게 되면

돌아가려고 해도 길이 없으니 마침내 승리할 수 있습니다.”

延寿不从,引军直进,去安市城四十里。

<고연수>는 좇지 않고 군사를 이끌고 앞으로 나아가서

안시성에서 40리 떨어진 곳까지 갔다.

上犹恐其低徊不至,命左卫大将军阿史那社尔将突厥千骑以诱之,

兵始交而伪走。

황상은 오히려 그가 머리를 숙이고 배회하며 오지 않을까 걱정하여

좌위대장군 <아사나사이阿史那社尔>에게 명령을 내려서

돌궐사람으로 구성 된 1천 명의 기병을 거느리고 그들을 유인하게 하고

군사들이 처음에 접전하다가 거짓으로 도망하게 하였다.

高丽相谓曰:“易与耳!”

고구려 사람들은 서로 말하였다.

“ 더불어 하기가 쉬울 뿐이군!”

竞进乘之,至安市城东南八里,依山而陈。

다투듯 이 기회를 타니 안시성 동남쪽으로 8리 된 지점에 도착하여

산에 의지하여 진을 쳤다.

上悉召诸将问计,长孙无忌对曰:

“臣闻临敌将战,必先观士卒之情。

臣适行经诸营,见士卒闻高丽至,

皆拔刀结旆,喜形于色,此必胜之兵也。

陛下未冠,身亲行陈,凡出奇制胜,皆上禀圣谋,诸将奉成算而已。

今日之事,乞陛下指踪。”

황상은 여러 장수를 불러서 계책을 물으니 <장손무기>가 말하였다.

“ 신이 듣건대 적을 만나서 장차 싸우려고 할 때에는

반드시 먼저 사졸들의 마음을 살펴야 한다고 합니다.

신이 여러 진영을 거쳐서 돌아보니

사졸들이 고구려 사람들이 도착하였다는 소식을 듣고

모두가 칼을 뽑고 깃발을 묶으며 안색에는 기뻐하는 모습을 띄었으니

이는 반드시 승리할 군대입니다.

폐하께서는 관례를 아직 치르시기 전에도 친히 군진에서 생활하시면서

무릇 기이한 계책을 내어 제압하고 승리하였으니

모두가 황상께서 성스러운 꾀를 내려 주시면 여러 장수들은 받들어 처리할 뿐입니다.

오늘날의 일은 폐하께서 쫓아가야 할 것을 지적하여 주시기를 빕니다.”

上笑曰:“诸公以此见让,朕当为诸公商度。”

황상이 웃으면서 말하였다.

“ 여러분들이 이렇게 양보하는 모습을 보이시니 짐이 당연히

여러 분들을 위하여 생각해 보겠소.”

乃与无忌等从数百骑乘高望之,观山川形势,可以伏兵及出入之所。

마침내 <장손무기> 등과 더불어 수백 명의 기병으로 좇게 하면서

높은 곳에 올라가서 그들을 바라보고

산천형세와 군사를 매복할 수 있는 곳을 살펴보았다.

高丽、靺鞨合兵为陈,长四十里。

고구려와 말갈의 군사가 합하여 진을 쳤는데 길이가 40 리였다.

江夏王道宗曰:

“高丽倾国以拒王师,平壤之守必弱,

愿假臣精卒五千,覆其本根,则数十万之众可不战而降。”

上不应,

강하왕인 <이도종>이 말하였다.

“ 고구려는 온 나라를 다 기울여서 왕사(王師)를 막고 있으니

평양의 수비는 반드시 약할 것입니다.

원컨대 신에게 정예의 군사 5천 명을 빌려주시면

그들의 본거지가 되는 뿌리를 뒤집어엎는다면

수십만 명의 무리들은 싸우지 않고도 항복할 수가 있을 것입니다.”

황상은 호응하지 않았다.

遣使绐延寿曰:

“我以尔国强臣弑其主,故来问罪;至于交战,非吾本心。

入尔境,刍粟不给,故取尔数城,俟尔国修臣礼,则所失必复矣。”

사신을 파견하여 <고연수>에게 거짓으로 말하게 하였다.

“ 나는 너희 나라의 강한 신하가 그 주군을 시해하였으므로

와서 그 죄를 묻고자 하는 것이니, 교전하는데 이르는 것은 나의 본 마음이 아니요.

너의 나라 경계지역에 들어와서 말의 꼴과 양식이 보급되지 아니하였던 연고로

너희 몇 개의 성을 빼앗았지만

너희 나라에서 신하로서의 예의를 닦는 것을 기다리는 것이니

잃은 것은 반드시 회복시켜 줄 것이다.”

延寿信之,不复设备。

<고연수>는 이 말을 믿고 다시 대비하지 않았다.

上夜召文武计事,命李世勣将步骑万五千陈于西岭;

长孙无忌将精兵万一千为奇兵,自山北出于狭谷以冲其后。

황상이 밤중에 문무관원들을 불러서 일을 계획하고,

<이세적>에게 명령하여 보병과 기병 1만 5천 명을 거느리고

서령(西嶺)에 진을 치게 하였다.

<장손무기>는 정예의 병사 1만 1천 명을 거느리고 기습병으로 삼아서

산의 북쪽에서부터 좁은 골짜기를 나와서 그들의 배후를 치게 하였다.

上自将步骑四千,挟鼓角,偃旗帜,登北山上,

敕诸军闻鼓角齐出奋击。因命有司张受降幕于朝堂之侧。

황상은 스스로 보병과 기병 4천 명을 거느리고 전고(戰鼓)와 호각(號角)을 가지고

기치를 뉘어가지고 북쪽 산에 올라가 여러 부대에 칙령을 내려서

전고와 호각 소리를 들으면 일제히 분발하여 치라고 하였다.

그 기회에 유사(有司)에게 명령하여 조당(朝堂)의 옆에

항복한 사람을 받아들이는 장막을 치게 하였다.

上望见无忌军尘起,命作鼓角,举旗帜,诸军鼓噪并进,

延寿等大惧,欲分兵御之,而其陈已乱。

황상이 멀리서 <장손무기>의 군사들이 먼지를 일으키는 것을 바라보고

전고를 치고 호각을 불며 기치를 들어 올리게 명령하니

여러 부대가 전고를 울리며 나란히 전진하였다.

<고연수> 등은 크게 두려워하여 병사를 나누어 이를 막으려고 하였으나

그 진지는 이미 혼란에 빠졌다.

会有雷电,龙门人薛仁贵著奇服,大呼陷陈,所向无敌;

高丽兵披靡,大军乘之,高丽兵大溃,斩首二万馀级。

마침 우레와 번개가 치는데 용문(龍門) 사람인 <설인귀薛仁贵(613-683(>가

기이한 복장을 입고 큰 소리를 지르며 진지를 함락시키니

향하는 곳에서는 대적하는 사람이 없었다.

고구려의 병사들은 쓰러지고 대군은 이 기회를 타니 고구려의 군사들이 크게 무너졌고

목을 벤 것이 2만여 급이었다.

上望见仁贵,召见,拜游击将军。

황상이 <설인귀>를 멀리서 바라보고 불러서 유격장군으로 삼았다.

仁贵,安都之六世孙,名礼,以字行。

<설인귀>는 <설안도薛安都>의 6세손이고 이름은 예(禮)인데

자(子)를 사용하여 활동하였다.

延寿等将馀众依山自固,上命诸军围之,

长孙无忌悉撤桥梁,断其归路。

<고연수> 등이 나머지 무리를 거느리고 산에 의지하여 스스로 굳게 지키니,

황상은 여러 군사들에게 그들을 포위하고 <장손무기>에게는 교량을 모두 철거하여

그들이 돌아갈 길을 막으라고 명령하였다.

己未,延寿、惠真帅其众三万六千八百人请降,

入军门,膝行而前,拜伏请命。

기미일(23일)에 <고연수>와 <고혜진>은 그들의 무리 3만 6천 8백 명을 거느리고

항복을 받아 달라고 청하였고,

군문에 들어와서 무릎으로 기어서 앞으로 나와서 절하고 엎드려서

명령을 내려 달라고 청하였다.

上语之曰:

“东夷少年,跳梁海曲,至于摧坚决胜,

故当不及老人,自今复敢与天子战乎?”

皆伏地不能对。

황상이 그에게 말하였다.

“ 동이(東夷)족의 어린아이가 바다 근처에서 뛰어 돌아다니다가

견고하게 해 놓은 것이 부러지고 결승(決勝)을 하기에 이르렀다.

그러므로 노인을 못 감당하는 것이니 지금부터 다시 감히 천자와 싸우겠는가?”

모두가 땅에 엎드려서 대답을 할 수가 없었다.

上简耨萨已下酋长三千五百人,授以戎秩,迁之内地,

馀皆纵之,使还平壤;皆双举手以颡顿地,欢呼闻数十里外。

황상은 욕살이하 추장 3천 5백 명을 뽑아서 융질(戎秩)을 주고

이들을 내지(内地)로 옮겨 버리고

나머지는 모두 놓아 주어서 평양으로 돌아가게 하였다.

모두가 두 손을 들고서 땅에 이마를 대고 환호하니 그 소리가 10 리 밖까지 들렸다.

收靺鞨三千三百人,悉坑之。

获马五万匹,牛五万头,铁甲万领,他器械称是。

말갈 사람 3천 3백 명을 붙잡아서 모두 묻어 버리고

획득한 말이 5만 필이고 소는 5만 두이며 철갑은 1만 벌이고 다른 기계도 이와 같았다.

高丽举国大骇,后黄城、银城皆自拔遁去,数百里无复人烟。

고구려에서는 온 나라가 크게 놀랐고 후황성(後黄城)과 은성(銀城)은

모두 스스로 뽑아 버리고 숨어 달아나니 수백 리에는 다시 사람과 연기가 나지 않았다.

上驿书报太子,仍与高士廉等书曰:“朕为将如此,何如?”

更名所幸山曰驻骅山。

황상이 역참으로 글을 써서 태자에게 알리고 인하여

<고사렴高士廉> 등에게도 글을 보냈다.

“ 짐이 장수가 되어 이와 같이 하였는데 어떠한가?”

행차하였던 산의 이름을 바꾸어 주필산(駐彃山)이라고 하였다.

秋,七月,辛未,上徙营安市城东岭。

가을 7월 신미일(5일)에 황상이 군영을 안시성(安市城)의 동쪽 고개로 옮기었다.

己卯,诏标识战死者尸,俟军还与之俱归。

기묘일(13일)에 조서를 내려서 전사한 사람의 시신에다 표시를 해 두었다가

군대가 돌아갈 때를 기다려서 그것을 가지고 함께 돌아가도록 하였다.

戊子,以高延寿为鸿胪卿,高惠真为司农卿。

무자일(22일)에 <고연수>를 홍려경으로 삼고 <고혜진>을 사농경으로 삼았다.

张亮军过建安城下,壁垒未固,士卒多出樵牧,

高丽兵奄至,军中骇扰。

<장량>의 군대가 건안성(建安城) 아래를 지날 때에

성벽이나 보루가 아직 단단하지 못하였지만

사졸들이 대부분 나가서 풀을 뜯어 말먹이를 준비하였는데,

고구려의 군사들이 습격하여 군대가 놀라고 소란스러웠다.

亮素怯,踞胡床,直视不言,将士见之,更以为勇。

<장량>은 평소에 겁이 많아서 호상(胡床)에 걸터앉아서

곧게 앞을 보면서 말을 하지 아니하였는데,

장군과 사병들이 이를 보고 다시 용감한 것이라고 여기었다.

总管张金树等鸣鼓勒兵击高丽,破之。

총관인 <장금수張金樹> 등이 북을 치고 군사를 챙겨서

고구려를 쳐서 그들을 깨뜨렸다.

7월 초~중순 : <연수영>이 가시성에 주둔한 <염입덕>의 군대를 격퇴시킴

가교포(혹 광륵도)에서 <염입덕>의 보급부대와 주둔군 격퇴

7월 중순~말 : <연수영>이 묘도의 당 수군기지 공격함(<장금수>견책 당함)

八月,甲辰,候骑获莫离支谍者高竹离,反接诣军门。

上召见,解缚问曰:“何瘦之甚?”

8월 갑진일(8일)에 후기(候骑)가 막리지의 첩자인 <고죽리高竹離>를 붙잡아서

양손을 묶어 가지고 군문에 데리고 왔는데

황상이 불러서 보고 결박을 풀어 주면서 말하였다.

“ 어찌하여 마른 것이 그리 심한가?”

对曰:“窍道间行,不食数日矣。”

대답하였다.

“ 숨어가며 샛길을 가다가 먹지 못한 지 며칠이 되었습니다.”

命赐之食,谓曰:

“尔为谍,宜速反命。为我寄语莫离支:

欲知军中消息,可遣人径诣吾所,何必间行辛苦也!”

竹离徒跣,上赐屩而遣之。

그에게 먹을 것을 내려 주게 하고 말하였다.

“ 너는 첩자이니 의당 돌아가서 속히 보고해야 하겠구나.

나를 위하여 막리지에게 말을 전하라.

군중(軍中)의 소식을 알고자 한다면

사람응 파견하여 지름길로 내가 있는 곳에 오게 하라,

왜 반드시 샛길로 보내어 고생을 하게 하는가?“

<고죽리>는 맨발이었으므로 황상은 그에게 짚신을 내려 주었다.

丙午,徙营于安市城南。

병오일(10일)에 군영을 안시성의 남쪽으로 옮기었다.

上在辽外,凡置营,但明斥候,不为堑垒,虽逼其城,

高丽终不敢出为寇抄,军士单行野宿如中国焉。斋

황상은 요하의 밖에 있으면서 무릇 군영을 설치하면서 다만 척후만을 밝혀두고

참호나 보루를 만들지 아니하여 비록 그들의 성에 가까이 갔지만,

고구려는 끝내 감히 나와서 침구하지 못하여

군사들도 혼자서 중국에서처럼 야숙(野宿)을 하였다.

上之将伐高丽也,薛延陀遣使入贡,上谓之曰:

“语尔可汗:今我父子东征高丽,汝能为寇,宜亟来!”

황상이 고구려를 정벌할 때에 설연타는 사자를 파견하여 들어와서 공물을 바쳤는데

황상이 그에게 말하였다.

“ 너의 가한에게 말하라.

지금 우리 부자(父子)는 동쪽으로 가서 고구려를 정벌하는데,

너희가 침입할 수 있다면 의당 빨리 와야 할 것이다.”

真珠可汗惶恐,遣使致谢,且请发兵助军;上不许。

<진주> 가한은 황공하여 사자를 파견하여 사과하며

또한 군사를 발동하여 군사를 돕게 해 달라고 청하였다.

황상은 허락하지 않았다.

及高丽败于驻骅山,莫离支使靺鞨说真珠,啖以厚利,

真珠慑服不敢动。

고구려가 주필산에서 패배하게 되자 막리지는 말갈 사람들로 하여금

<진주> 가한에게 유세하며 많은 이익을 가지고 유혹하였지만

<진주> 가한은 두려워 복종하면서 감히 움직이지 아니 하였다.

8월 초~중순 : <왕대도>의 광록도, 대흠도의 고구려 수군 전진기지 공격 실패로 요동으로 돌아감

8월 중순~말 : <연수영>의 장산군도 해전의 승첩과 영. 협. 강, 회지역 수군 궤멸(당 수군과 함선 절반이상이 궤멸당함)

9월 초~중순 : 흑산해전, 비사성 공격, 당의 수로퇴각차단. 당군 2만~3만여명 사살, 고구려군 8천!1만여명 사상

九月,壬申,真珠卒,上为之发哀。

9월 임신일(7일)에 진주 가한이 죽자 황상은 그를 위하여 애도하는 의식을 차렸다.

初,真珠请以其庶长子曳莽为突利失可汗,居东方,统杂种;

嫡子拔灼为肆叶护可汗,居西方,统薛延陀;诏许之,皆以礼册命。

애초에 <진주> 가한이 그의 서장자(庶长子) <설예망薛曳莽>을

돌리실(突利失) 가한으로 삼아

동방에 거주하면서 여러 다른 종족들을 통어(統御)하게 하고

적자인 <설발작薛拔灼>을 사엽호(肆葉護) 가한으로 삼아서 서방에 거주하면서

설연타를 통솔하게 해 달라고 청하였다.

조서를 내려서 이를 허락하고 모두 예(禮)를 갖추어서 책명(册命)을 내렸다.

曳莽性躁扰,轻用兵,与拔灼不协。

<설예망>은 성격이 조급하고 시끄럽고 가볍게 군사를 사용하여

<설발작>과 협조하지 아니 하였다.

真珠卒,来会丧。

<진주> 가한이 죽자 와서 모여서 상례를 치렀다.

既葬,曳莽恐拔灼图己,先还所部,拔灼追袭杀之,

自立为颉利俱利薛沙多弥可汗。斋

장사를 지내고 나서 <설예망>은 <설발작>이 자기를 도모할까 두려워서

먼저 거느리는 부(部)로 돌아갔는데,

<설발작>이 그를 습격하여 죽이고

스스로 <힐리구리설사다미颉利俱利薛沙多弥> 가한이 되었다.

上之克白岩也,谓李世勣曰:

“吾闻安市城险而兵精,其城主材勇,

莫离支之乱,城守不服,莫离支击之不能下,因而与之。

建安兵弱而粮少,若出其不意,攻之必克。

公可先攻建安,建安下,则安市在吾腹中,

此兵法所谓‘城有所不攻’者也。”

황상이 백암성에서 이기었을 때에 <이세적>에게 말하였다.

“ 내가 듣건대 안시성의 성은 험하고 군사도 날카로우며

그 성주도 재주와 용기가 있어서

막리지가 어지럽힐 때에도 성을 지키면서 복종하지 않자

막리지가 이를 쳤으나 떨어뜨릴 수가 없어서 이 때문에 그에게 주었다고 한다.

건안성에 있는 군사는 약하고 양식도 적어서

만약에 그들이 생각 못 한 곳으로 나아가서

이를 공격하면 반드시 이길 것이다.

공(公)이 먼저 건안성을 공격할 수 있을 것이고,

건안성이 떨어지면 안시성은 우리들의 뱃속에 있게 되니

이 병법이 이른 바 ‘성 가운데는 공격하지 아니해야 할 것도 있다’라고 하는 것이다.”

对曰:“建安在南,安市在北,吾军粮皆在辽东;

今逾安市而攻建安,若贼断吾运道,将若之何?

不如先攻安市,安市下,则鼓行而取建安耳。”

대답하였다.

“ 건안성은 남쪽에 있고 안시성은 북쪽에 있으며

우리 군사들의 양식은 요동에 있습니다.

지금 안시성을 넘어서 건안성을 공격하다가

만약에 도적들이 우리들의 운송로를 끊게 된다면 장차 어찌 합니까?

먼저 안시성을 공격하는 것만 같지 못합니다.

안시성이 떨어지면 북을 울리며 가서 건안성을 빼앗을 뿐입니다.”

上曰:“以公为将,安得不用公策。勿误吾事!”世勣遂攻安市。

황상이 말하였다.

“ 공을 장수로 삼았으니 어찌 공의 계책을 쓰지 않겠소? 나의 일을 그르치지 마시오.”

<이세적>이 드디어 안시성을 공격하였다.

安市人望见上旗盖,辄乘城鼓噪,上怒,

世勣请克城之日,男子皆坑之。

안시성의 사람들은 황상의 깃발과 차개(車蓋)를 멀리서 보기만 하면

번번이 성에 올라가서 북을 두드리니 황상이 화가 났는데

<이세적>은 성을 이기는 날에

남자건 여자건 모두 이를 묻어버리게 해 달라고 청하였다.

安市人闻之,益坚守,攻久不下。

안시성 사람들이 이 소식을 듣고 더욱 굳게 지키니

공격하기를 오랫동안 하여도 떨어뜨리지 못하였다.

高延寿、高惠真请于上曰:

“奴既委身大国,不敢不献其诚,欲天子早成大功,奴得与妻子相见。

安市人顾惜其家,人自为战,未易猝拔。

今奴以高丽十馀万众,望旗沮溃,国人胆破,

乌骨城耨萨老耄,不能坚守,移兵临之,朝至夕克。

其馀当道小城,必望风奔溃。

然后收其资粮,鼓行而前,平壤必不守矣。”

<고연수>와 <고혜진>이 황상에게 청하여 말하였다.

“ 소인은 이미 몸을 대국(大國)에 맡겼으니 감히 그 정성을 바치지 않을 수 없습니다.

천자께서 일찍 위대한 공로를 성취하시어서

소인도 처자와 만나 볼 수 있기를 바랍니다.

안시성에 있는 사람들도 그 집안을 돌아보고 애석해 하여서 사람들이 스스로 싸우니

쉽게 뽑아버리지 못하는 것입니다.

지금 소인은 고구려의 10여만 명의 무리를 가지고서도

깃발을 바라보자 막히고 무너졌고 나라 사람들의 간담이 깨졌습니다.

오골성(烏骨城)의 욕살은 늙은이어서 굳게 지킬 수 없으니

군사를 옮겨서 그곳에 가되 아침에 가면 저녁이면 이길 것입니다.

그 나머지 길에 있는 작은 성들은 반드시 풍문만 듣고도 달아나고 무너질 것입니다.

그런 다음에 그곳에 있는 자재와 양식을 거두어 북을 치고 나아가면

평양은 반드시 지키지 못할 것입니다.”

群臣亦言:

“张亮兵在沙城,召之信宿可至,

乘高丽凶惧,并力拔乌骨城,渡鸭绿水,直取平壤,在此举矣。”

여러 신하들이 역시 말하였다.

“ <장량>의 군사가 사성(沙城)에 있으니 그를 부르면 2~3일이면 도착할 수 있습니다.

고구려 사람들이 두려워하는 틈을 타서 힘을 합하여 오골성을 뽑아버리고

압록수를 건너서 곧바로 평양을 빼앗아 버리는 것은 이번 거사에 있습니다.”

上将从之,独长孙无忌以为:

“天子亲征,异于诸将,不可乘危徼幸。

今建安、新城之虏,众犹十万,若向乌骨,皆蹑吾后,

不如先破安市,取建安,然后长驱而进,此万全之策也。”

上乃止。

황상이 장차 이를 좇으려 하는데 홀로 장손무기가 생각하였다.

“ 천자가 친히 정벌을 나왔으니

여러 장수가 온 경우와 달라서 위험을 타고서 요행을 바랄 수는 없습니다.

지금 건안성과 신성(新城)에 있는 오랑캐들은 무리가 10만 명인데

오골성을 향한다면 모두가 우리의 뒤를 밟아 올 것이니

먼저 안시성을 격파하고 건안성을 빼앗은 다음에

멀리까지 달려가서 나아가는 것만 같지 못합니다.

이것이 만 가지가 다 안전한 대책입니다.”

황상이 마침내 중지하였다.

诸军急攻安市,上闻城中鸡彘声,谓李世勣曰:

“围城积久,城中烟火日微,今鸡彘甚喧,

此必飨士,欲夜出袭我,宜严兵备之。”

여러 군사들이 급히 안시성을 공격하였는데

황상은 성안에 있는 닭, 돼지의 소리를 듣고서 <이세적>에게 말하였다.

“ 성을 포위한 지 오래 되었는데 성안에서는 연기와 불이 날로 미미해가고

지금에는 닭과 돼지가 심하게 시끄러우니 이는 반드시 군사들에게 잡아 먹이는 것이고

반드시 밤중에 나와서 우리를 습격하려는 것이니

의당 군사를 엄격히 하여 이를 대비하시오.”

是夜,高丽数百人缒城而下。

上闻之,自至城下,召兵急击,斩首数十级,高丽退走。

이날 밤에 고구려 사람 수 백 명이 성에 줄을 매달아 내려오니 황상이 이 소식을 듣고

스스로 성 아래에 이으러 군사를 불러서 급히 쳐서 목을 벤 것이 수십 급이었는데

고구려 사람들이 물러나서 도망하였다.

江夏王道宗督众筑土山于城东南隅,浸逼其城,

城中亦增高其城以拒之。

강하왕 <이도종(600-653)>이 무리를 감독하여 성의 동남쪽 귀퉁이에 토산을 쌓고

그 성을 조금씩 압박하자 성 안에서는 또한 그 성을 더 높이 쌓아서 이를 막았다.

士卒分番交战,日六、七合,

冲车砲石,坏其楼堞,城中随立木栅以塞其缺。

사졸들이 차례를 나누어서 교대로 싸우는데,

하루에 여섯 번에서 일곱 번 교전하였으며 충차와 포석으로 그 성루를 파괴하였더니

성 안에서는 따라서 목책을 세워서 그 부서진 부분을 막았다.

道宗伤足,上亲为之针。

<이도종>은 발을 다쳤는데, 황상이 그를 위하여 침을 놓았다.

筑山昼夜不息,凡六旬,用功五十万,

山顶去城数丈,下临城中,道宗使果毅傅伏爱将兵屯山顶以备敌。

토산을 쌓는 일을 밤낮으로 쉬지 않아서 무릇 60일이나 되었는데

공력을 들인 것은 50만 명 분량이었다.

토산 꼭대기에서 성곽까지는 몇 장(丈)정도 떨어져 있어서

내려가서 성안으로 들어가게 하였는데,

<이도종>이 (과의果毅) <부복애傅伏爱>로 하여금

군사를 거느리고 토산 꼭대기에서 적을 대비하게 하였다.

山颓,压城,城崩,

会伏爱私离所部,高丽数百人从城缺出战,遂夺据土山,堑而守之。

토산이 무너져서 성을 눌러버리니 성은 무너지고

마침 <부복애>가 사사롭게 거느리는 부대를 떠났었는데,

고구려 사람 수백 명이 성이 부서진 곳으로 나와서 싸우고

드디어 토산을 빼앗아 점거하고 참호를 파가지고 이곳을 지켰다.

上怒,斩伏爱以徇,命诸将攻之,三日不能克。

황상은 화가 나서 <부복애>를 목 베어서 조리를 돌리고

여러 장수에게 이를 공격하도록 명령하였는데, 3일이 지나도 이길 수가 없었다.

道宗徒跣诣旗下请罪,上曰:

“汝罪当死,但朕以汉武杀王恢,不如秦穆用孟明,

且有破盖牟、辽东之功,故特赦汝耳。”

<이도종>은 맨발로 깃발 아래까지 가서 죄를 받게 해 달라고 청하니 황상이 말하였다.

“ 너의 죄는 마땅히 사형감이다.

그러나 짐은 한(漢)나라의 무제가 <왕회王恢>를 죽인 것이

진(秦) 목공(穆公)이 맹명(孟明)을 채용한 것만 같지 못하다고 생각하고,

또한 개모성과 요동성을 격파한 공이 있으니 특별히 너를 용서할 뿐이다.”

上以辽左早寒,草枯水冻,士马难久留,且粮食将尽,

癸未,敕班师。

황상은 요좌지역에는 일찍 추워지고 풀은 마르고 물은 얼어서

병사와 말들이 오래 머물지 못하며 도한 양식이 장차 떨어지려 하기 때문에

계미일(18일)에 군사를 회군하도록 칙령을 내렸다.

先拔辽、盖二州户口渡辽,乃耀兵于安市城下而旋,城中皆屏迹不出。

먼저 요주(遼州)와 개주(盖州) 두 주의 호구를 뽑아서 요수를 건너게 하고

마침내 안시성 아래에서 군사를 시위하면서 선회하였는데,

성안에서는 모두가 흔적을 감추고 나오지 않았다.

城主登城拜辞,上嘉其固守,赐缣百匹,以励事君。

성주는 성에 올라가서 절하며 인사하니 황상은 그가 굳게 지킨 것을 칭찬하고

비단 1백 필을 내려 주면서 임금을 섬긴 것을 격려하였다.

命李世勣、江夏王道宗将步骑四万为殿。

<이세적>과 강하왕 <이도종>에게 명령하여

보병과 기병 4만 명을 거느리고 후위(後衛)를 맡게 하였다.

乙酉,至辽东。

을유일(20일)에 요동에 도착하였다.

퇴각하여 9월 20일에 요동에 도착한다.

丙戌,渡辽水。

병술일(21일)에 요수를 건넜다.

9월 21일에 요수를 건넌다.

辽泽泥潦,车马不通,命长孙无忌将万人,

剪草填道,水深处以车为梁,上自系薪于马鞘以助役。

요택은 진흙 벌판이어서 수레와 말이 통행하지 못하자

<장손무기>에게 명령하여 1만 명을 거느리고 풀을 잘라서 길에 메우도록 하였고

물이 깊은 곳에는 수레를 교량으로 삼았는데,

황상은 스스로 나무를 말의 안장걸이에 묶어서 일을 도왔다.

9월 말~10월 초 : 은산, 마미, 협곡, 후황, 비사성등을 되찾아오고 당 수군을 격퇴시킴

冬,十月,丙申朔,上至蒲沟驻马,督填道诸军渡渤错水,

暴风雪,士卒沾湿多死者,敕然火于道以待之。斋

겨울 10월 병신일(1일)에 황상이 포구에 이르러서 말을 세우고

도로를 메우는 여러 군사들을 독려하여 발착수(渤錯水)를 건너게 하는데,

폭풍 속에 눈이 내리니 사졸들은 옷이 젖어서 많은 사람이 죽으니

칙령을 내려서 길에다 불을 지피면서 그들을 기다렸다.

凡征高丽,拔玄菟、横山、盖牟、磨米、辽东、白岩、卑沙、麦谷、

银山、后黄十城,徙辽、盖、岩三州户口入中国者七万人。

무릇 고구려를 정벌하면서 현토(玄菟), 황산(横山), 개모(盖牟), 마미(磨米),

요동(辽东), 백암(白岩), 비사(卑沙), 맥곡(麥谷), 은산(银山), 후황(後黄)의

열 개 성을 뽑아버리고

요주와 개주 두 주의 호구를 중원지역으로 옮긴 것이 7만 명이었다.

新城、建安、驻跸三大战,斩首四万馀级,

战士死者几二千人,战马死者什七、八。

신성(新城), 건안(建安), 주필(駐驆)에서 있었던 세 번의 큰 전투에서

목을 벤 것이 4만여 급이었고 전투하다가 죽은 병사가 거의 2천 명이었고,

전마(戰馬)로 죽은 것은 열 마리 가운데 7~8 마리였다.

上以不能成功,深悔之,叹曰:

“魏征若在,不使我有是行也!”

황상은 성공할 수 없었기 때문에 깊이 후회하고 탄식하며 말하였다.

“ <위징魏徵>이 만일 있었더라면 나로 하여금 이번 행동을 하지 않게 하였을 것이다.”

命驰驿祀征以少牢,复立所制碑,召其妻子诣行在,劳赐之。主

역마를 달려서 <위징>에게 소뢰(少牢)의 제사를 지내도록 명령하고

그의 처자를 불러서 행재소로 오게 하여 그들을 위로하고 상을 내렸다.

丙午,至营州。

병오일(11일)에 영주에 도착하였다.

9월 21일 요수를 출발하여 10월 11일에 영주에 도착한다.

诏辽东战亡士卒骸骨并集柳城东南,命有司设大牢,

上自作文以祭之,临哭尽哀。

조서를 내려서 요동에서 사망한 사졸들의 해골을

유성(柳城)의 동남쪽에 모아 놓게 하고

유사에게 명령하여 대뢰(大牢)의 제사를 마련하게 하고

황상은 스스로 글을 지어서 그들에게 제사하였으며

곡을 하게 되었을 때 애도함을 극진히 하였다.

其父母闻之,曰:

“吾儿死而天子哭之,死何所恨!”

그 부모들이 이 소식을 듣고 말하였다.

“ 내 아이가 죽었는데 천자가 그에게 곡을 하였다니 어찌 한스러워 하겠는가?”

上谓薛仁贵曰:

“朕诸将皆老,思得新进骁勇者将之,无如卿者;

朕不喜得辽东,喜得卿也。”

황상이 <설인귀>에게 말하였다.

“ 짐의 여러 장수들은 모두 늙었으니 신진(新進)의 날래고 용감한 사람을 얻어서

이를 거느리게 하려고 생각하는데,

경(卿)만한 사람이 없으니 짐이 요동지역을 얻은 것을 기뻐하지 않지만

경을 얻은 것을 기뻐하오.“

丙辰,上闻太子奉迎将至,从飞骑三千人驰入临渝关,道逢太子。

병진일(21일)에 황상이 태자가 받들어 영접하려고 곧 도착한다는 소식을 듣고

비기(飛騎) 3천 명을 좇게 하고서 말을 달려서 임유관(臨渝關)으로 들어갔고

길에서 태자를 만났다.

上之发定州也,指所御褐袍谓太子曰:

“俟见汝,乃易此袍耳。”

황상이 정주를 출발할 때에 입고 있는 갈포(褐袍)를 가리키며 태자에게 말하였다.

“ 너를 볼 때까지 기다려서야 마침내 이 갈포를 바꾸어 입겠다.”

在辽左,虽盛暑流汗,弗之易。

요좌지역에 있을 때에 비록 한참 무더워서 땀을 흘렸으나 바꾸어 입지 않았다.

及秋,穿败,左右请易之,上曰:

“军士衣多弊,吾独御新衣,可乎?”

至是,太子进新衣,乃易之。

가을이 되어 구멍이 뚫리고 해어지니 주위에서 그것을 바꾸어 입도록 청하였으나

황상이 말하였다.

“ 군사들의 옷은 대부분 해졌는데 홀로 새 옷을 입어야 옳다는 말인가?”

이에 이르러 태자가 새 옷을 올리니 마침내 이를 바꾸어 입었다.

诸军所虏高丽民万四千口,先集幽州,

将以赏军士,上愍其父子夫妇离散,

命有司平其直,悉以钱布赎为民,欢呼之声,三日不息。

여러 군사들이 포로로 잡은 고구려의 백성 1만 4천 명은 먼저 유주(幽州)에 모았다가

장차 군사들에게 상을 주려고 하였지만

그들이 부자와 부부가 떨어지고 흩어지는 것을 불쌍히 여겨서,

유사에게 명령하여 그들의 값을 매기게 하고

모두 전(錢)이나 포(布)를 가지고 대신 주고 풀어서 민(民)으로 삼으니

환호하는 소리가 3일 동안 쉬지 않았다.

10월 초~중순 : 청석관에서 <구행엄>, <계필하력> 등의 1만의 군대 격퇴시킴

10월 말~11월 초 : 묘도 제2차해전, <연수영> 수군의 묘도 점령(장금수 실종, 장문한 처형 됨)

十一月,辛未,车驾至幽州,

高丽民迎于城东,拜舞号呼,宛转于地,尘埃弥望。

11월 신미일(7일)에 거가가 유주에 이르렀더니

고구려의 백성들이 성의 동쪽에서 영접하며 절하고 춤추며 환호하였는데,

땅에서 데굴데굴 구르기도 하니 먼지가 바라 보였다.

10월 12일 영주를 출발하여 11월 7일 유주에 도착한다.

庚辰,过易州境,司马陈元璹使民于地室蓄火种蔬而进之;

上恶其谄,免元璹官。

경진일(16일)에 역주(易州) 지경을 통과하는데

사마 <진원숙>이 백성들로 하여금 땅을 파고 불씨를 모아 두고서

채소를 심었다가 이를 올리었다.

황상이 그가 아첨하는 것을 싫어하여 <진원숙>의 관직을 면직시켰다.

11월 8일 유주를 출발하여 11월 16일에 역주의 경계를 통과한다

丙戌,车驾至定州。

병술일(22일)에 거가가 정주에 도착하였다.

11월 16일 역주의 경계를 출발하여 11월 22일 정주에 도착한다

丁亥,吏部尚书杨师道坐所署用多非其才,左迁工部尚书。

정해일(23일)에 이부상서 양사도가 채용한 사람의 대부분이

적당한 인재가 아니었다는 죄에 걸려서 공부상서로 좌천되었다.

壬辰,车驾发定州。

임진일(28일)거가가 정주를 출발하였다.

11월 28일 정주를 출발한다.

十二月,辛丑,上病痈,御步辇而行。

12월 신축일(7일)에 황상은 종기가 나는 병에 들어 보연(步辇)에 올라서 갔다.

戊申,至并州,太子为上吮痈,扶辇步从者数日。

무신일(14일)에 병주(并州)에 도착하니 태자가 황상을 위하여 종기를 빨았으며

연(辇)을 부축하여 걸어서 좇기를 며칠 동안 하였다.

11월 28일 정주를 출발하여 12월 14일 병주(并州 今 항상(대무산)인근)에 도착한다.

※ 당 태종이 탄 거가의 이동로

645년 2/12 낙양 출발

→ 2/19 <비간>의 릉에 도착

→ 2/25 업(鄴)(今 한단시 임장현) 도착

→ 3/9 정주(定州) 도착 → 3/24 정주 출발

→ 회원진(懷遠镇)으로 이동하는 것처럼 위장하여 용도(甬道)로 이동

→ 4/10 유주(幽州)(今 보정시 唐현) 출발

→ 4/20 북평(北平)(今 직례 完현) 도착

→ 5/3 요택(遼澤) 도착

→ 5/5 요택(遼澤)을 건너 출발

→ 5/10 요수(遼水)(今 漕河)를 건너 마수산(馬首山)에 진을 침

→ 5/17 요동성(遼東城)(今 보정시 서수구 수성진) 점령

→ 6/1 백암성(白岩城) 서북쪽으로 이동. 백암성 항복

→ 6/3 개모성(盖牟城) 점령

→ 6/11 요동성 출발

→ 6/20 안시성(安市城)(今 봉황산) 도착

→ 7/5 군영을 안시성 동쪽 고개로 옮김

→ 8/10 군영을 안시성 남쪽으로 옮김

→ 9/20 퇴각하여 요동성에 도착

→ 9/21 요수를 건넘

→ 10/1 발착수(渤錯水)를 건넘

→ 10/11 영주(營州)(今 하북성 패주시 인근)에 도착

→ 10/21 임유관(臨渝關) 도착

→ 11/7 임유관을 넘어 유주(幽州) 도착

→ 11/16 자형관을 넘어 역주(易州) 도착

→ 11/22 정주(定州) 도착 → 11/28 정주(定州) 출발

→ 12/14 정형관(낭자관)을 넘어 병주(并州)(今 태원太原 인근) 도착

辛亥,上疾瘳,百官皆贺。

신해일(17일)에 황상의 병이 나아서 백관들이 모두 경하하였다.

上之征高丽也,使右领军大将军执失思力将突厥屯夏州之北,

以备薛延陀。

황상이 고구려를 정벌할 때에 우영군대장군 <집실사력執失思力>으로 하여금

돌궐 사람들을 거느리고 하주(夏州)의 북쪽에 주둔하여 설연타를 대비하게 하였다.

薛延陀多弥可汗既立,以上出征未还,引兵寇河南,

上遣左武候中郎将长安田仁会与思力合兵击之。

설연타에서는 <다미多彌> 가한이 이미 즉위하였고.

황상은 출정하였다가 아직 돌아오지 않았기 때문에

군사를 이끌고 황하의 남쪽지역을 노략질하니

황상은 좌무후 중랑장인 장안사람 <전인회田仁会>를 파견하여

<집실사력>과 함께 군사를 합쳐서 이들을 치게 하였다.

思力羸形伪退,诱之深入,及夏州之境,整陈以待之。

<집필사력>은 파리한 모습으로 거짓 퇴각하며 그들을 유인하여 깊이 들어오게 하였다.

하주(夏州)의 경내에 들어오게 되자 진을 정비하고 그들을 기다렸다.

薛延陀大败,追奔六百馀里,耀威碛北而还。

설연타는 크게 패배하니 뒤 쫓아서 6백여 리를 달려가서

사막의 북쪽에 위엄을 빛내고 돌아왔다.

多弥复发兵寇夏州,

己未,敕礼部尚书江夏王道宗,

发朔、并、汾、箕、岚、代、忻、蔚、云九州兵镇朔州;

<다미>는 다시 병사를 발동하여 하주(夏州)를 노략질하니

기미일(25일)에 예부상서 강하왕 <이도종>에게 칙령을 내려서

삭주(朔州), 병주(并州), 분주(汾州), 기주(箕州), 남주(嵐州), 대주(代州),

흔주(忻州), 울주(蔚州), 운주(雲州)의 아홉 개 주의 병사를 징발하여

삭주(朔州)에서 진수하게 하였다.

右卫大将军代州都督薛万彻,左骁卫大将军阿史那社尔,

发胜、夏、银、绥、丹、延、鄜、坊、石、隰十州兵镇胜州;

胜州都督宋君明,左武候将军薛孤吴,

发灵、原、宁、盐、庆五州兵镇灵州;

又令执失思力发灵、胜二州突厥兵,与道宗等相应。

薛延陀至塞下,知有备,不敢进。

우위대장군 대주(代州) 도독 <설만철薛萬徹>과

좌효위 대장군 <아사나사이阿史那社尔>는

승주(勝州), 하주(夏州), 은주(銀州), 수주(绥州), 단주(丹州), 연주(延州), 부주(鄜州),

방주(坊州), 석주(石州), 습주(隰州)의 열 개 주의 군사를 징발하여 진수하게 하였다.

승주(勝州)도독인 <송군명宋君明>과 좌무위장군 <설고오薛孤吳>는

영주(靈州), 원주(原州), 녕주(寧州), 염주(鹽州), 경주(慶州)의 다섯 주에 있는

군사를 징발하여 영주(靈州)에서 진수하게 하였으며,

또한 <집실사력>으로 하여금 영주(靈州)와 승주(勝州)에 사는 돌궐족 군사를 징발하여

<이도종> 등과 서로 호응하게 하였다.

설연타는 요새 아래까지 왔다가 대비하고 있는 것을 알고 감히 나오지 아니하였다.

'강역고' 카테고리의 다른 글

| 고수(高隋)전쟁으로 보는 고구려의 강역 (1) | 2019.02.12 |

|---|---|

| 진흥대제의 북벌로 보는 신라의 강역 (0) | 2019.02.11 |

| 광개토태왕 비문으로 보는 고구려의 강역 (0) | 2019.02.10 |

| 고연(高燕)전쟁으로 보는 고구려의 강역 (0) | 2019.02.09 |

| 조연(趙燕)전쟁으로 보는 고구려의 강역 (0) | 2019.02.04 |